Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения

Глава 6. Глава итогов и дополнений

Ещё несколько методологических соображений

Мелодический материал, который избирался для анализа в данной работе, как правило, с трудом поддавался истолкованию с устоявшихся точек зрения. Тем более трудно было допустить, что весь он может быть рассмотрен как управляющийся едиными правилами, как имеющий внутреннюю организацию с особой, до сих пор не выявленной системой структурообразующих свойств. Многое из того, что прежде не связывалось с представлениями об истоках мелодического пения (например, широкий диапазон или контрастные регистры), оказалось восходящим к наиболее архаичным его формам. Иными словами, возникла необходимость в новой точке зрения на вещи, казалось бы, уже осмысленные теоретическим музыкознанием.1

Примеры из композиторской музыки XX века позволили убедиться, что приёмы интонирования, свойственные раннефольклорной мелодике, не только не исчезают по мере развития музыкального мышления, но, напротив, иногда с новой силой возрождаются, приобретая формы, обусловленные новым интонационным и социокультурным контекстом. Приёмы эти столь фундаментальны, если не универсальны, что не могут игнорироваться при рассмотрении всей последующей музыкальной практики.

И здесь возникает один из кардинальных для данного исследования методологических вопросов: насколько корректен предпринятый анализ? Ведь в работе фигурирует материал, весьма разнородный по своим параметрам — историческим, этнографическим, музыкально-стилистическим.

Другой столь же существенный вопрос: можно ли на основании весьма специфического фольклорного материала делать заключения относительно более широкого круга музыкальных явлений? Если вцелом преемственность музыкальной культуры письменного типа по отношению к предшествующей ей культуре фольклорной не вызывает сомнений, то в какой степени найденные закономерности фольклорного интонирования связаны с механизмом этой преемственности? Быть может, они остаются на периферии развития музыкального искусства?

И наконец, третий вопрос, лишь отчасти затронутый в самом начале работы, — вопрос терминологический. Что есть «раннефольклорное интонирование»? Как было замечено, в этом словосочетании каждый элемент нуждается в уточнении.

* * *

Теоретическому осмыслению фактов обычно предшествует их накопление. Индуктивная эта практика имеет под собой бесспорные основания. Но в случае с ранними формами мелодического мышления всё не так просто. К ним нельзя подходить с заранее заготовленными теоретическими концепциями. Но и адекватно зафиксировать их невозможно, не выработав, хотя бы в самых общих чертах, соответствующий теоретический подход. Методологический тупик? Думаю, что нет...

К настоящему времени стала очевидной несостоятельность многих подходов к исходной мелодике. И первые среди них — концепции, сложившиеся в анализе явлений письменной музыкальной культуры. Применительно к рассмотренному материалу — то есть к становлению мелодического мышления — они не приложимы, ибо не являются, помимо всего прочего, достаточно «ретроспективными». Концепции эти замыкаются на явлениях уже установившихся, откристаллизовавшихся.

Возможно ли в принципе изучение генетических проблем ладообразования на материале письменно фиксируемой музыки? А если возможно, то какими способами? Ведь сама нотная запись неразрывно связана с ладотональным осмыслением фиксируемого материала. Пятилинейное нотное письмо как таковое не реализуемо вне высотной концепции звука. Любой, даже заведомо неупорядоченный в звуковом отношении мелодический материал, будучи переведён в нотный текст, приобретает очертания звуковысотно отрегулированного. Его разновысотные компоненты непроизвольно выстраиваются в высотно фиксируемый ступеневый ряд. Даже если взаимосвязи между возникающими ступенями не образуют привычных тональных отношений, на глаз эти ступени выступают именно в таком — тональном — качестве. Где заканчиваются реально существующие отношения между звуками и начинаются отношения примысливаемые — сказать трудно. Так же трудно, как различить на письме высотно неустановившийся звук от интонационно осмысленнoгo тона. Похоже, что различение это возможно лишь на основе специального соглашения между теми, кто нотирует, и теми, кому эти нотации адресованы.

Отсюда проистекает серия трудных для разрешения проблем.

Начать с того, что если тон есть осмысленный звук, звук в системе его отношений с другими звуками, то интонирование есть процесс осмысливаемого произнесения звуков, иными словами — произнесения и восприятия их в качестве смыслонесущих тонов. Взятые на внешнем, звукорядном уровне, системы тонов могут совпадать, однако внутренне они часто при этом разнотипны. Нотная запись, как правило, не даёт возможности чётко дифференцировать внешне сходные ладовые системы. И потому интонирование есть процесс, отличный от простого прочитывания звуковысотных знаков.

Каждый по собственному опыту знает, что чтение бывает механическим, независимым от процесса осмысления. В словесном письме это легко установимо. В музыке дело обстоит сложнее. Существуют виртуозы чтения нот с листа. Но интонационное осмысление стремительно прочитываемых нот иной раз не поспевает за механическим озвучиванием текста, а нередко и вовсе отсутствует. Однако установить это несравненно труднее.

Нечто сходное наблюдается в иероглифическом письме. Верное произнесение иероглифа ещё не означает смыслового его опознания. Последнее в большинстве случаев контекстно. В зависимости от контекста избирается одно из закреплённых за иероглифом значений. Поэтому само по себе знание иероглифов не гарантирует понимания текстов. (Наличие совпадающих по начертанию иероглифов в японском и корейском языках неплохо иллюстрирует это.)

Другим примером неадекватной передачи звучащей речи служат попытки фонетической (внеинтонационной) записи текстов в языках тонального строя. Например, большинство вьетнамских слов попросту невозможно идентифицировать вне системы интонационных помет. Смысл слова зависит не только от его фонетического состава, но и от типовой высотной формулы произнесения. В зависимости от высотных нюансов, многие из односложных слов могут нести до шести различных значений.

Сходным образом и в нотном письме один и тот же высотный знак — музыкальная «фонема» — по-разному осмысливается в различных ладовых системах. Здесь тоже считывание и осмысление могут не совпасть, разойтись во времени. А потому необходимой методологической предпосылкой анализа фольклорной нотации должен стать подход к ней как в принципе «иноязычной». Любая нотация устно-фольклорного напева должна а priori рассматриваться как его фиксация на чуждом ей (нотно-письменном) языке.2

В этом отношении невменная нотация (в чем-то аналогичная иероглифическому письму) имела некоторые преимущества перед «фонематической», нотной. Она не дробила текст до уровня отдельных звуков — фонем или тонем, а оперировала смыслонесущими единицами — попевками. При этом существовали свои сложности и трудно преодолимые изъяны, но зато невмы не могли быть по-разному прочитаны в разных контекстах, в то время как при чтении нотной записи, строго говоря, мы получаем столько же вариантов интонационного осмысления, сколько и читающих. Варианты эти могут быть довольно близкими, настолько близкими, что их различиями можно пренебречь, но где пролегает граница корректного пренебрежения, никому заранее не известно.

Итак, для того, чтобы отстоять действенность предложенного аналитического подхода, необходимо предположить существование за всем привлекаемым разнохарактерным интонационным материалом некоей непротиворечивой системы интонационных типов, а не просто набора разрозненных и «нестандартных» мелодических образований. Только в этом случае можно говорить об адекватности метода рассматриваемому материалу, и только в этом случае можно будет считать правомерным введение самого понятия «раннефольклорное интонирование».3

Так что же такое раннефольклорное интонирование? Почему раннее и почему фольклорное? Попытаюсь вначале истолковать это словосочетание на уровне обыденного сознания.

Раннее — потому что имеет отношение к происхождению музыкального мышления, к генезису мелодического сознания, к историческим и даже праисторическим истокам интонирования. Фольклорное же — потому что изначально устное, искажаемое при любых формах письменной фиксации, принципиально иное, чем то, с чем имеет дело музыкознание, основанное на изучении фиксированных нотных текстов.

Говоря строго, словосочетание «раннефольклорное интонирование» содержит в себе некоторое противоречие в определении. Интонировать — в одном из возможных пониманий этого слова — означает иметь дело с тонами, уже высотно определившимися, то есть с дискретными звуковыми образованиями. В исходном же пении мы нередко сталкиваемся с преобладанием континуального начала. Мы вынуждены допустить здесь существование гипотетического вневысотного пения, как интонирования не только вне стабильных или даже мобильных звукорядных шкал, но и вне вступающих во взаимоотношения звуковысотностей. Слогоритмическая упорядоченность пения выступает здесь в своей дозвукорядной форме. Взаимодействие вневысотно осознаваемых качеств осуществляется в виде набора звукотембров, в виде своего рода аппаратно-голосовой игры, аналогичной взаимодействию ударных инструментов неопределённого строя, но никак не в виде жёстко фиксированных мелодических тонов и тем более не в виде их высотно (количественно) определённых соотношений.

К такому гипотетическому, высотно неустановившемуся пению может быть отнесена мелодика всей дописьменной эпохи, ибо возникновение дискретных высотных шкал само по себе уже предполагает возможность высотной фиксации (хотя бы в виде строёв простейших музыкальных инструментов).4

Таким образом, раннефольклорное интонирование (в его звуковысотном аспекте) — это звуковысотное поведение, принципиально не соответствующее эпохе упорядоченных звукорядов, той эпохе, которая наступает с появлением инструментов фиксированного строя и систем нотной письменности. Этого рода интонирование сохраняется и впоследствии. И после формирования устойчивых ладов оно существует в устной ветви музыкальной культуры, в рудиментарных пластах песенного фольклора. Следы его, как было показано, обнаруживаются и в музыке письменных традиций. Однако, истинное его время — время предписьменного становления музыки.

С какого же момента можно с уверенностью говорить о собственно музыкальном качестве в том первоначальном континуально-синкретическом звуковом потоке, которым представляется исходное интонирование. Музыковеду-традиционалисту, естественно, хочется считать таким моментом фиксирование высотных отношений между входящими в напев звуками. Упорядочение и стабилизация высотных отношений действительно представляет собой качественный скачок в развитии мелодического мышления. Потому-то большинство исследователей и принимают его за отправную точку. Но таким образом понятое музыкальное качество — это свойство, которое не может возникнуть неожиданно и должно быть чем-то подготовлено. И хотя то, из чего оно развивается, не совсем логично считать им самим, тем не менее многое из того, что предшествует установившимся ладам, можно рассматривать в качестве предшествующих этапов становления мелодического пения, в качестве его эмбриональных форм.

Даже в произвольном сопоставлении дальних темброрегистров, характерном для α-пения, уже в какой-то степени присутствуют отдельные протяжённые звуки, хотя скорее всего ни они сами, ни интервалы между ними в мелодическом сознании не фиксируются. Таких длительно выдерживаемых высот, как правило, нет в обыденной речи (в частности, в русской). Выпетая высота — это то, что в известном смысле противостоит речи, что выделяет подобного рода артикуляцию в пусть весьма проблематичный, но тем не менее вполне поющийся образ.

Здесь, как мне кажется, уместно принять во внимание соображение Юрия Михайловича Лотмана, высказанное по другому поводу. В своих работах и, в частности, в исследовании «Структура художественного текста», он утверждал, что поэзия возникает раньше художественной прозы (Лотман 1970, 120-121, 128, 372). Хотя, казалось бы, художественная проза ближе к обыденной речи, чем поэзия. Однако, действительно, раньше сформироваться могла только поэзия, поскольку именно она давала необходимую степень противопоставления по отношению к ординарной речи, резко выделялась на её фоне благодаря ритмизованному и высотно организуемому стиху. И только затем, как своего рода «заполнение скачка», формировалась художественная проза.

Не точно так ли можно рассматривать и происхождение первичных форм фольклорного пения? Не будучи, строго говоря, собственно музыкальными формами, не складываются ли они прежде всего как антиречевое поведение, как формы, противостоящие нормам повседневной речи? Именно такое, подчёркнуто антиречевое качество присуще исходным α- и β-интонационным образованиям. И только на более поздних этапах становления мелодического пения, опять-таки как «заполнение скачка», формируется γ-интонационный мелодический принцип, связанный с оперированием несколькими звуковысотными ступенями в более узком, приближённом к обычному речевому диапазону объёме.

Расстояния между γ-ступенями ещё неопределённы. Как говорилось, это дистанции, а не интервалы в строгом значении слова. Величина их может существенно варьироваться от строфы к строфе, порождая разновидности «раскрывающегося лада». Такого рода звуковысотные отношения — это отношения предладовые. Собственно же ладовое интонирование, оперирущее высотно соизмеримыми ступенями звукоряда и узкообъёмными интонационными ячейками, — явление более позднее, возникающее как отрицание отрицания, как преодоление предшествующих ему антиречевых и предладовых форм.

Такова одна из допустимых точек зрения. Однако наряду с ней возможен и более широкий подход, при котором любые формы звуковысотной организации, включая предладовые и антиречевые, рассматриваются как специфические формы ладового мышления. Согласно подобному взгляду, ранние типы интонирования оцениваются с точки зрения того, что из них и как вошло затем в так называемую «культурную» музыку. То есть, по существу, речь идёт о том, включать ли эмбриональные стадии формирования лада в его реальную историю.

Если включать, то рассмотренные в данной работе формы интонирования причисляются к явлениям ладовым. Если же нет — их надо было бы отнести к гипотетической сфере предысторического развития. А это в принципе сомнительно, ибо выводит за пределы исследуемого целые пласты до сих пор реально существующего фольклорного материала.5

Задумаемся в этой связи и над более концептуальным вопросом: что старше — речь или пение?

Привычно думать, что речь старше музыки, что вербальное общение предшествует музыкальному. Но не потому ли так думается, что осмысление речи исторически предшествовало осмыслению пения и что человеческая рефлексия раньше распространилась на речевое, чем на певческое поведение? Происхождение речи связывается с происхождением самого человека, с формированием в его мозгу речевых центров. Спонтанное же и изначальное пение как будто бы этого не требует. Членораздельная речь выделяет человека из его животного окружения, «музыкально» же вести себя могут не только люди. Кстати, и ребёнок нередко пытается петь раньше, чем произнесёт первые слова.

Отсюда не следует, конечно, что мелодическое пение формируется раньше речевого интонирования. Скорее всего оба вида звуковой активности развиваются из одного корня, который с одинаковым правом можно назвать и праречью, и предмузыкой.

Родство мелодии с речевой интонацией не означает, что первая произошла из второй. Но обе они опираются на сходные предпосылки, имеют общие корни. Лепет младенца — не говор и не пение. Но он содержит зародыши и того и другого.

(Мазель 1972, 42).

Слово и напев коренятся в одном источнике, складываются во взаимном противопоставлении. Словно сиамские близнецы, они и после разрыва сохраняют следы былого единства. Один из двух обособившихся потоков устремлён к выдержанным мелодическим тонам, другой — к членораздельности и чётко артикулируемым фонемам. Развиваясь рука об руку, они надолго, если не навсегда, сохраняют близкородственные связи, порождая различные формы пения-речи.

Как бы то ни было, музыкальные проявления и, в частности, мелодическое пение, сопутствуют человеку на самых ранних этапах его истории, уже в силу этого оказываются причастны и к становлению человеческой психики, и к формированию его мышления. Осознание этого факта — одна из наиболее плодотворных методологических идей.

Нам не известно ни одно человеческое сообщество, которое обходилось бы или обходится без музыки. Она является настолько элементарной, настолько всеобщей формой выражения человеческого духа, что мы не можем и надеяться на то, чтобы понять её сущность и её функции без основательного изучения музыки в её взаимосвязи с процессом становления человечества в целом. А это открывает совершенно иные временные масштабы, чем те, к которым привыкло музыковедение.

(Knepler 1977, 52).

Вновь об источниках сведений о раннефольклорном интонировании

Зададимся ещё раз вопросом, каким образом, имея дело с сегодняшней музыкальной практикой, можно составить представление о первоначальных путях формирования мелодического пения. Бесспорные суждения на этот счет вряд ли возможны, так как истоки мелодической, как и речевой интонационности укрыты под толщей сформировавшихся и веками функционирующих культур. Воздействие сложившихся в них стереотипов на мелодическое сознание человека не может быть полностью снято, ибо оно начинает сказываться ещё до его рождения.6

И всё же достаточно достоверные суждения на этот счёт могут быть вынесены из анализа косвенных источников. О части из них говорилось в первой главе. Помимо детского музыкального поведения, это и пение «для себя» (автокоммуникационное пение), и вскользь упомянутое пение с дефектами (с нарушениями устоявшихся музыкальных норм). Неожиданно ценным источником оказались для нас некоторые композиторские новации (вновь адресую читателя к примерам 6, 8, 12, 29-31).

Но теперь, после того как не только выдвинуты и описаны, но и подкреплены нотными примерами три принципа раннего пения, их источниковую базу можно существенно расширить, включив в неё ещё несколько информативных зон. Такими зонами оказываются «тектонические» межжанровые и межкультурные «разломы». В первом случае — это прежде всего непосредственное столкновение пения и речи, подтверждающее их глубинную соотнесённость. Во втором — корневые инвариантные интонационные структуры, обнажающиеся при взаимодействии принципиально различающихся, «далековатых» мелодических культур.

Но прежде — ещё немного о генезисе песенной мелодики в связи с детским фольклором, интонированием «про себя» и дефектным пением.

* * *

В понятие детского фольклора входит обычно и то, что поют сами дети, и то, что поётся для детей взрослыми. В интересующем нас аспекте информативными являются оба вида пения, между которыми существует тесная связь. Дети поют то и так, что и как они воспринимают и от других детей, и от взрослых. Взрослые же, обращаясь к детям, поют либо так, как они пели в детстве, либо так, как они считают должным петь, чтобы быть понятыми детьми. В итоге происходит взаимная коррекция этих видов пения, и вместе они образуют достаточно единый интонационный массив.

«Старый что малый» — это выражение оправдывает себя и в мелодико-интонационной сфере. Возникает своеобразная цепь — от бабушек к внукам, минуя среднее поколение. Цепь, в которой интонационные представления ребенка выступают в виде эффективной связи, цементирующей коммуникацию через поколение, способную лучше доносить до нас исходные нормы мелодического поведения.

Здесь можно было бы привести (и это было сделано в книжной версии данной работы) подборку нотных образцов, которые лишний раз показали бы, как сохраняются архаические мелодические формы в детском музыкальном сознании. Для примера в книге были взяты русские колядки, в которых отчётливо слышны отзвуки дохристианских обрядов, восходящих сквозь глубь веков буквально «до греческих календ».7

Колядки, как известно, не являются преимущественно детским видом пения – дети распевают их наравне со взрослыми. Но именно эти реликтовые напевы по-своему очень показательны, ибо демонстрируют, что в первую очередь отбирается детьми из интонационных запасников данного жанра и в каком, бесспорно ретроспективном направлении производит свою селекцию редуцирующее детское музыкальное сознание.

* * *

Не менее действенным источником информации об исходных нормах мелодического мышления, как было сказано, может послужить скрытый пласт пения «про себя». Этого рода интонирование обычно ускользает от внимания исследователей, поскольку подобное внутреннее пение зачастую внешне себя ничем не проявляет. Вместе с тем, не будучи подвластен непосредственному слуховому контролю, этот род пения не может не нести в себе признаков изначального интонирования. Чтобы подтвердить это, потребуются, очевидно, специально поставленные и достаточно корректные эксперименты. Рискну высказать несколько соображений о возможных в этом направлении поисках.

Один из путей — пытаться с помощью приборов считывать и соответствующим образом интерпретировать перепады напряжения голосовых связок, сопровождающие процесс непроизвольного внутреннего интонирования. Другой возможный путь приоткрывает практика экстериоризации внутреннего пения в условиях повышенного шума.8

Как бы то ни было, пение в голос без надежды себя услышать подсказывает реальный способ получить представление об интонационных процессах, не полностью контролируемых слухом. Фиксация такого пения технических сложностей, по-видимому, не представит — достаточно с помощью акустической аппаратуры усилить полезный сигнал и выделить его из громыхающего фона. Анализ полученных фонограмм, как мне представляется, способен послужить дополнительным источником данных относительно неподконтрольного голосового поведения. Необходим только предварительный отбор испытуемых, чтобы исключить тех, кто склонен в таких условиях не к свободной голосовой игре, но лишь к воспроизведению знакомых песенных мелодий.

* * *

От пения людей, не слышащих себя в силу различных внешних обстоятельств (это может быть, к примеру, шум реактивного двигателя), логично теперь перейти к просто недоброкачественному интонированию. Недостаточное развитие слуха или голосового аппарата и отсутствие надлежащей координации между ними нередко служат причиной дефектного пения, способного возвращать нас к истокам организованной звуковысотности.

По сравнению с внутренним пением, явления этого рода значительно доступнее для наблюдения, хотя музыковедение обычно пренебрегает ими. Попытки воспользоваться приёмами музыкальной дефектологии были предприняты мною в исследовании якутских ладов (Алексеев 1976, 207, 209, 218), и я не буду здесь специально на этом останавливаться. Подчеркну только, что непреднамеренные искажения сложившихся в конкретной музыкальной культуре норм интонирования, как правило, оказываются закономерно связанными с первичными акустико-физиологическими нормами мелодического движения. И в этом смысле они чрезвычайно информативны.

Выдвинутый некогда Иваном Петровичем Павловым и подхваченный ныне специалистами по информатике и даже культурологами принцип «патологическое объясняет норму», может быть конкретизирован и уточнён: нарушение норм оказывается показательным в генетическом плане. Или — поскольку отклонения от стандартов нередко сопутствуют возвратному развитию — можно сказать, что патологическое объясняет предшествующие нормы. Как во многих сферах человеческой деятельности, закономерность эта заявляет о себе и в народной музыке.

Перечисленные сферы возвратной активизации первичных форм интонирования – пение детей (включая, в частности, младенческое агуканье), внутреннее пение и слухоголосовые аномалии – принадлежат к тому классу явлений, которые в конечном счете объяснимы недостаточностью слухового контроля. В этой же связи следует, наверное, ещё раз напомнить и о плачах и причитаниях, в которых взвинченная экспрессивность также нередко выводит за рамки жёсткого самоконтроля. Сюда включаются такие «экстремальные» виды звукового поведения, как различного рода болезненные стенания и выкрики.9 В том же ряду окажутся, вероятно, и звукопроявления глухонемых, чьи крайне затруднённые интонационные «жесты», должно быть, соответствуют начальным способам звуковой коммуникации.

Во всех этих случаях коммуникативные нормы музыкального интонирования либо ещё не установились, либо существенно нарушаются, обнажая исходную звуковую подпочву песенной мелодики.

* * *

Остановлюсь теперь на другого рода фактах, также несущих следы раннефольклорного интонирования. Пока о них не было речи. Это стыки и взаимопереходы между различными типами звуковой коммуникации. Я имею в виду два рода сопоставлений: 1) музыкально-речевые взаимодействия и 2) столкновения типологически различных фольклорно-песенных культур.

Артикуляция на грани между речью и пением – едва ли не наиболее информативный источник обнаружения исходных норм интонирования. Я имею в виду весьма распространённые в традиционном фольклоре случаи, когда слово не столько поётся, сколько более или менее музыкально проговаривается. Особенно часто подобное полуречевое-полупесенное произношение практикуется в сказках и заговорах с их традиционными напевно-произносительными формулами, а также в детском игровом фольклоре. Публикации подобного материала, связанные с известными сложностями для нотирования, заметно умножились ко времени выхода в свет книжной версии данной работы. В частности, был опубликован первый том Собрания литовских народных песен (см.: Lld 1980), содержавший несколько сотен образцов детского пения, значительная часть которых сопровождалась нотными расшифровками.

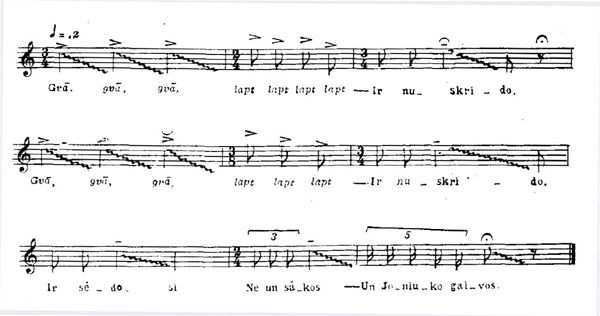

Воспроизведённые мною два характерных образца из этого Собрания послужили неплохими примерами полуречевого пения. Один из них был, бесспорно, α-интонационен (Lld 1980, 584):

Пример 86

Квинтовое соотношение высотных уровней — акцентно-исходного верхнего и ритмически-производного нижнего — имеет здесь разнорегистровый характер. При этом обращает на себя внимание ясная метрическая организация лаконичной интонационной формулы.

Другой, не менее показательный пример, помимо α-смысла (сопоставления ритмически чёткого верхнего регистра с неопределённо-конечным нижним) несёт в себе явную β-интонационность (Lld 1980, 584):

Пример 87

Ещё более показательны (с точки зрения взаимодействия песенных и речевых форм интонирования) те фольклорные жанры, в которых отчётливо артикулированное пение чередуется с широкими и высотно вольными речевыми ходами. Подобные смены типичны для сказочно-игровых песен (Lld 1980, 552,):

Пример 88

Широкодиапазонная заключительная речь-приговорка с элементами звукоподражания (см. последний такт) сменяет здесь первоначально однотоновое «проговаривающее» пение, к которому в четвёртом стихе прибавляется малосекундовый (снизу) тон.

В следующем примере обращу внимание читателя на соответствие трёхопорного (но при этом четырёхступенного) узкообъёмного пения и значительно более широкого по диапазону, но также по существу трёхопорного заключительного речитирования на высотно неопределённых уровнях (Lld 1980, 619):

Пример 89

Характерная трёхвысотная мелодекламация прослеживается не только в случае, когда заключительная речитация подчиняется метрике предшествующего напева, но и когда переход к проговариванию связан с обращением к свободной речевой ритмике, как это можно наблюдать в последнем из нашей литовской серии образце (Lld 1980, 555):

Пример 90

Два последних примера призваны были продемонстрировать не только различие, но и внутреннее родство двух способов интонирования — песенного и речевого. При переходе к речевому произношению (фиксируемому крестиками или штилями без нотных головок) голос словно бы освобождается от норм мелодического пения. Однако подобная сказовая речь по существу своему глубоко напевна, организована по тем же, хотя и вольно трактуемым правилам. Это касается как звуковысотной, так и метроритмической сторон, которые взаимодействуют в едином песенно-речевом жанре.

* * *

Теперь обратимся к межнациональным взаимодействиям.

Непосредственное соотнесение звуковысотных параметров достаточно далёких друг от друга мелодических культур нередко выдвигает раннефольклорные закономерности в качестве своего рода «общих знаменателей» происходящих в них интонационных процессов. Это наглядно проявляется при переходах заимствуемого образца в иную национальную песенность. «Перевод» с одного мелодического языка на другой, из одной ладоинтонационной системы в другую вскрывает не только расхождения этих систем, но порой и их глубоко скрытую общность.

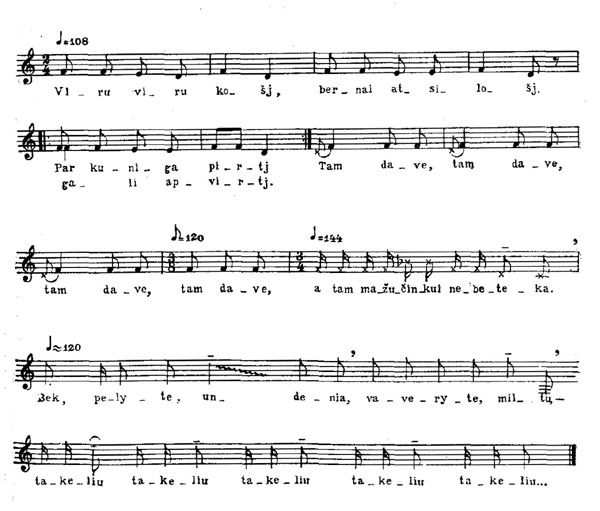

Во времена, когда межнациональный песенный обмен становится особенно интенсивным, подобрать образцы, иллюстрирующие технику фольклорного переинтонирования, сравнительно нетрудно. Покажу это на примере широко распространённой в 1920-е годы русско-украинской песни «Как родная меня мать провожала» (известна также под кратким названием «Проводы»). Для начала сопоставим её с её якутским отражением.10

Примеры 91 a,б

Первое, что бросается в глаза при сравнении мелодий, это заметное сокращение диапазона. Полный восьмиступенный диатонический звукоряд двухголосного русскоязычного напева уступает место квинтовому пентахорду одноголосного якутского. Широкий интервальный размах заимствуемого образца имитируется в более привычных для якутской песенной мелодики пределах. Чтобы лучше понять особенности ладозвукорядной трансформации напева при его переходе в якутскую песенность, напомню высотные нормы раннего якутского мелоса, выявленные в книге «Проблемы формирования лада» (Алексеев 1976).

В отличие от звуковысотной системы современной русской песни, в традиционных якутских ладозвукорядах, как и вообще в ранних формах пения, обнаруживаются: 1) четырехступенный предел, лимитирующий количество входящих в звукоряд тонов; 2) равновеликость или пропорциональное сокращение (по мере восхождения) образующих звукоряд промежутков.

При том, что якутская версия «Проводов» в принципе ориентирована на эти нормативы, она, следуя за русским образцом, несколько отступает от них. Суммарный её звукоряд включает пять звуков (хотя образующийся при этом квинтовый пентахорд в полном виде не присутствует ни в одном из составляющих напев мотивов). Другое отступление от принятых у якутов норм — большетерцовый отрыв акцентного квинтового тона в первой фразе. Однако отрыв этот не слишком режет традиционно настроенный слух, ибо может быть воспринят как практикуемое иногда выпевание специфических для якутской вокальной культуры и далеко отстоящих от основной мелодии фальцетных призвуков-кылысахов.

Перевод широкодиапазонного иноязычного напева в якутскую интонационную сферу ведёт к своего рода компромиссу: напев утрачивает часть исходного звукоряда, но, с другой стороны, заметно расширяются звукорядные возможности якутской песенной мелодики.

О том, что эти новые возможности не сразу утверждаются во всеобщем сознании, свидетельствует инструментальный вариант песни, записанный мною в 1958 году от якутского скрипача-любителя Петра Деляева в Амгинском улусе:

Пример 92

Поначалу наигрыш этот с его внутренней сменой звукоряда производил впечатление едва ли не дефектного. Но наделённый достаточно развитым слухом скрипач вновь и вновь повторял его, сохраняя внутренний слом, в результате которого мелодия оказывалась словно бы зависшей между двумя звукорядными нормативами. В начальном построении неукротимым протуберанцем прорывался характерный для ранних пластов якутского мелоса целотоновый тетрахорд, вторая же половина наигрыша возвращала в сегодняшний день, к уже диатонизировавшейся массовой песне. То, что с позиций утвердившейся диатоники звучало как интонационный дефект, с точки зрения предшествующих ей норм воспринималось как вполне закономерное явление. И по существу, не было ничего удивительного в том, что, пытаясь передать октавный скачок заимствуемой мелодии, якутский скрипач попадал в освящённый традицией, но странно звучащий для стороннего уха тритоновый ряд.

Возвращаясь к вокальному переинтонированию русско-украинского полнооктавного первоисточника, трудно сказать, с чем мы сталкиваемся: с обособившимся ли вариантом подголоска («вторящего», нижнего голоса) или просто со звукорядным сжатием первоначального мотива. Важно другое — появление варианта, допускающего безболезненный переход в инонациональную песенную традицию. Звукорядно упрощаясь, напев словно движется навстречу иным музыкальным языкам, приобретая ладозвукорядные очертания, приемлемые для более широкого круга музыкальных культур.11

Между прочим, любопытно проследить, какие характерные изменения претерпевает текст стихотворения Демьяна Бедного при его фольклоризации внутри русской песенной традиции. Первая же поэтическая строка оказалась переиначенной. У поэта строфа звучала как типичная частушка с перекрестной рифмой:

Как родная мать меня

Провожала,

Как тут вся моя родня

Набежала...

В поющейся версии произошла, казалось бы, незначительная перестановка. Но от этого не просто утерялась одна из рифм (см. об этом: Сергеев 1983, 60-61) — изменились ритм и форма строфы, приблизившиеся к народно-песенному одиннадцатисложнику (7+4):

Как родная меня мать / провожала,

Тут и вся моя родня / набежала...12

В отличие от русско-украинской песенности, в которой широко распространён одиннадцатисложник (7+4), для якутов характерно преобладание семислогового стиха (4+3). Потому в якутской версии «Проводов» строфа целиком семисложна (вновь см. пример 91б). А вот для бурятов одиннадцатислоговая конструкция вполне привычна, и в их интерпретации структура «Проводов» в общем остаётся узнаваемой (правда, не с первых строк).13 Зато неприемлемым для пентатонической бурятской песенности оказывается диатонический лад напева. В результате звуковысотная трансформация мелодии при воспроизведении её бурятским певцом становится весьма показательной:

Пример 93

Пентатоническая интерпретация диатонического напева потребовала от певца немалых «переводческих» усилий. Мелодические очертания «Проводов» не сразу и не в полной мере обнаруживают себя в бурятском напеве: первая строфа оказывается поисковой. Адекватная оригиналу ритмическая формула устанавливается только к концу строфы — при повторении второго стиха. К этому же времени кристаллизуется и целостная четырёхопорная мелодическая структура, до того складывавшаяся из узкообъёмных попевок.

Если прислушаться, каким образом происходит поиск мелодической формулы в первой строфе бурятской песни, можно обнаружить любопытные нюансы, возвращающие нас и к обобщённо переданным мелодическим оборотам русско-украинского прототипа, и к раннефольклорным мелодическим смыслам, отнюдь не чуждым заимствуемой песне при всём её вполне современном звучании.

Трёхступенный начальный мотив «Проводов» бурятский певец свёл к примечательному однотонному речитированию с синкопированным, слегка сдвинутым ритмом. Благодаря этому рельефно проступает остаточный α-смысл квинтового скачка ко второму мотиву. Следующий затем извилистый спуск к исходному тону, содержащий намек на β-интонации, приводит к γ-чередованию находящихся в малотерцовом отношении звуков в третьем и четвёртом мотивах. Освоенный таким путём бесполутоновый четырёхопорный комплекс утверждается в заключительной (повторной) мелодической фразе, которая становится итоговой ритмоинтонационной формулой песни. Мотивное развитие этого поискового куплета одновременно как бы и пробегает по основным этапам гипотетического становления устойчивой звуковысотности, и обнажает раннефольклорный интонационный «сюжет», лежащий в основе всех приведённых вариантов анализируемой песни.

Если вернуться теперь к диатоническим русской и якутской версиям песни (примеры 91 а,б), можно яснее расслышать в них отголоски ранних типов интонирования, действующие как частично снятый генетический субстрат. В частности, «неспровоцированный» октавный скачок от первого ко второму мотиву русскоязычных «Проводов» может быть интерпретирован как песенный «наследник» экстатически-горестных α-голошений. Психологически подобная ассоциация вполне оправдана – в словесном тексте и мелодическом строе песни присутствуют моменты оплакивания солдата, провожаемого в армию (своеобразный сплав рекрутского голошения с частушкой). Последующее мелодическое развитие (поступенный спуск, заполняющий этот широкий мелодический скачок) интерпретируется как отзвук β-нисхождений, а каждый отдельно взятый мотив песни — как диатонический вариант узкообъёмных γ-образований.

При всех изменениях, которые претерпевает напев «Проводов», переходя в якутскую песенность, связь основных его моментов с раннефольклорными смыслами остаётся. Она прослеживается в характерном ходе ко второму мотиву (скачок этот, правда, менее широк, но в нём ещё ощущается остаточная α-интонационность, особенно заметная в тритоновом инструментальном варианте — см. пример 92). В последующем витиеватом спуске к тонике (линия опорных — начальных и конечных — тонов третьего и четвёртого мотивов) прослушивается тот же отзвук раннеинтонационный ниспаданий. Минимальная же двух-трёхступенная структура всех составляющих напев попевок укладывается в γ-нормы изначального интонирования.

Если бы мы ограничились рассмотрением второй, нормативной строфы бурятской версии песни (две последние строки примера 93), то ничего этого, пожалуй бы, в ней не ощутили. Скачок на квинту здесь мелодически предвосхищен, плавный мелодический спуск заменён свободным перебором всех четырёх составляющих напев тонов. Разве что весь напев в целом — свободное чередование тонов в пропорциональном квинтовом тетрахорде — соответствует нормам γ-интонирования. Не будь первого, не очень складного поискового куплета, глубинное, раннефольклорное родство разноязычных напевов было бы не легко обнаружить.

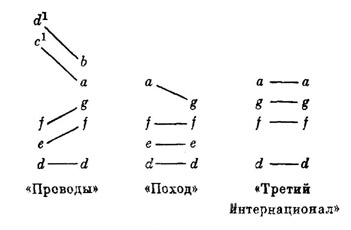

За всем этим проступает общая закономерность. Чем устойчивее и определённее сложившаяся в культуре ладозвукорядная система, тем в более опосредованном и снятом виде проявляют себя раннефольклорные мелодико-интонационные её истоки. Достаточно схематически сопоставить звукоряды первых и вторых половин рассмотренных вариантов песни, чтобы обнаружить, насколько естественно и закономерно стягивается звуковой состав мелодии от октавной русско-украинской к квинтовым якутской и бурятской её версиям (звукоряды приведены к общему главному устою — d ):

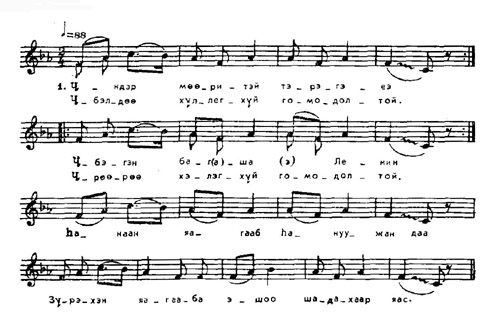

Очевидный α-интонационный разрыв в первой фразе русского образца лишь слегка намечен в якутской песне и вовсе отсутствует в бурятской, где, по существу, варьируется единая однострочная мелодическая формула. Бурятский напев, хотя и стремится следовать инонациональному прототипу, тем не менее остаётся в устоявшемся звукорядном русле пентатонической системы. Возникающая в результате песенная форма оказывается значительно ближе многим традиционным бурятским песням, чем отправному иноязычному образцу. Чтобы подтвердить это, приведу ещё одну бурятскую песню о Ленине, разрабатывающую вполне традиционный напев (Дугаров 1974, 16—17):

Пример 94

В мелодике, ладе и форме этой песни действительно больше общего с «Третьим Интернационалом», чем между ним и послужившими толчком к его возникновению русскими «Проводами». Решительно обновлённое содержание отливается здесь в глубоко укоренённую строфическую форму с характерным синтаксическим и образным параллелизмом. В этом нетрудно усмотреть аналогию со звуковысотным строем анализируемых бурятских песен. Каноническая пентатоника оказывается способной вобрать в себя инонациональные интонационные обороты, в новом единстве сплавив их с традиционными.

В подтверждение приведу ещё один пример из того же бурятского сборника — песню «Златоглавая Москва», мелодия которой сочетает широкий полутораоктавный размах старинных протяжных песен с энергичной поступью современных песенных маршей (Дугаров 1974, 7)14:

Пример 95

Подобно тому, как в приведённой строфе сталкиваются противоречащие друг другу поэтические образы (грозного всемогущего льва и Ленина-учителя), четырёхопорный кварто-квинтовый каркас этой сугубо пентатонической мелодии объединяет в целое весьма разнородные интонационные обороты. Пентатоника ещё раз демонстрирует свою устойчивость и органическое ладофункциональное своеобразие.

* * *

Здесь уместным представляется мне небольшое методологическое отступление — несколько общих замечаний по проблеме пентатоники.

Рассмотрение пентатоники обычно начинается, а часто и ограничивается звукорядным её описанием. При таком подходе систематизация пентатонических образований затруднения не представляет: их основные разновидности выстраиваются в кристаллически ясную конструкцию. Что же касается ладофункциональных трактовок, то здесь накопилось немало теоретических предрассудков.

До сих пор пентатонические явления многие рассматривают как ладоинтонационную предтечу диатонического мышления, как недостаточно развитые его формы (неполная диатоника — пяти-, но не семиступенность). С этих позиций легко объяснимы становятся и «пропуски» ступеней, якобы отличающие пентатонику от диатоники, и поиски (а соответственно — и нахождение, хотя и в несколько ослабленном виде) тонико-субдоминантно-доминантных отношений (аналогичных функциональной триаде гармонических ладов), и адресованные композиторам призывы к выходу за пределы пентатоники, к её развитию до диатонической семиступенности, а затем и к хроматизации.

Значительно плодотворнее представление о независимом, дивергентном становлении диатоники и пентатоники, основанном на противопоставлении лежащих в их основе ладоинтонационных принципов.

Принцип пентатонической системы интонирования — устойчивая координация акустически созвучных и функционально близких мелодических опор, в то время как диатонический принцип заключается в иерархической субординации сопряжённых и функционально контрастных ступеней. В сложившейся, канонически завершённой пентатонике мелодический голос словно взвешен в разреженном, лишённом напряжённых тяготений высотном пространстве. Свободно, без видимых усилий преодолевает он звуковысотную гравитацию, взмывая в широком, порою двухоктавном певческом диапазоне. Иным представляется модус диатонического тона. Его утверждение всякий раз связано с переживанием межтоновых отношений, с преодолением вязкой структуры ладовых тяготений.

Если в пентатонике звук парит, то в диатонике он принуждён всякий раз завоёвывать намеченную высоту, тянуть нить напряжения от тона к тону. Это не означает, что в диатонике невозможны или слишком затруднены широкие мелодические скачки, изящные звуковысотные пируэты. Однако их выразительность основана в значительной мере на преодолении функциональных тяготений, а не на их снятии, как это представляется при переходе к пентатонике. Кто наблюдал летящий бег джейранов или полеты лыжников – прыгунов с трамплина, согласится, что в отличие от птичьего парения, их слишком длительный отрыв от земли чреват серьёзными последствиями. Каждый мелодический скачок в диатонике должен быть соответствующим образом подготовлен и пережит, в то время как пентатоническая система звукоотношений этого не требует.

Не историческая преемственность, а изначальное противостояние характеризует истинную связь пентатонического и диатонического мышления. Два параллельных и несходных в своей музыкально-семантической природе мелодико-интонационных русла, а не последовательные этапы общего потока — таково реальное, с моей точки зрения, взаимодействие пентатонического и диатонического типов интонирования, которые воплощаются в несхожести соответствующих народно-песенных культур.15

Легко предвидеть возражения подобной точке зрения. Чем объяснить, скажем, непринуждённость широких мелодических пассажей в развитой диатонической музыке или наличие столь часто обнаруживаемых элементов пентатоники в бесспорно диатонических музыкальных традициях?

Первое (чаще всего это непринуждённость арпеджированных оборотов), как правило, результат особой — резонирующей — роли выдержанной гармонии.

«...Если мелодия благодаря поддержке гармонии нередко легко и беспрепятственно взлетает по тонам трезвучия на полторы-две октавы, то может ослабнуть ощущение интонационных напряжений, связанных с мелодическим подъёмом и вообще с преодолением высотных расстояний».

(Мазель 1982, 264).16

Тό же, что принято называть «элементами пентатоники», на поверку в большинстве случаев оказывается не более, чем звукорядными совпадениями с пятитоновой интервальной шкалой. Не включённые в целостную систему межтоновых отношений истинной пентатоники, они несут отличающиеся от неё интонационные смыслы.17

Как видим, взаимодействие разных способов интонирования, наблюдаемое как в конкретном песенном образце, так и при выходе за пределы отдельно взятой культуры, способно многое подсказать искателю исходных принципов интонирования.

Правда, результаты компаративных изысканий (по сравнению с изучением отдельных культур), как правило, менее доказательны, поскольку основания для сравнения культур зачастую оказываются не сходны. И всё же можно предположить, что обнаруживающиеся в сопоставительных анализах общие моменты имеют отношение к универсалиям. Выявляемые в типологически разнящихся культурах, они в конечном счете сводимы к единым закономерностям, и закономерности эти отнюдь не иллюзорны. Ибо в основе всего лежит единая логика, в силу различающихся условий ведущая музыкальные культуры к бесконечному интонационному разнообразию.

* * *

В межкультурных сопоставлениях собственно музыкальные закономерности проявляют себя не изолированно, а во взаимосвязи с закономерностями речевыми. Речь и пение оказываются соотнесёнными по принципу комплементарности или, что то же самое, по принципу дополнительной дистрибуции, то есть взаимосвязанного распределения пространства выразительных возможностей. Дополняя друг друга, они образуют единство звуковой культуры народа. И потому в рамках каждой из культур особенности национальной речи и особенности музыкального интонирования взаимообусловлены. Изменения в одном из потоков звукового общения влекут за собой встречную эволюцию в другом.

Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемами понимания. Музыка оказывается отнюдь не общедоступным языком, хотя её смыслы носят значительно более обобщённый характер, чем смыслы вербальные. Более того, не выяснив особенностей звуковой организации речи, мы не можем до конца осознать особенности соответствующего ей музыкального восприятия. Чтобы приблизиться к адекватному пониманию инонациональной мелодики, необходимо иметь представление о просодических закономерностях соответствующего языка.

Обращюсь для примера к ситуации с вьетнамской музыкой. Вьетнамская речь, как и китайская, тональна (притом, что оба языка, будучи, по терминологии лингвистов, «изолирующими», во многом отличаются друг от друга). Определённым образом урегулированная звуковысотность задана в самой её смыслообразующей структуре. Уже по одному этому интонационная сфера вьетнамской песенной речи должна коренным образом отличаться от близких нам музыкальных систем. Та позиция, которая занята у нас мелодическими компонентами, во вьетнамской культуре потеснена разговорной речью, поэтому в первоосновах своих вьетнамская музыка развивалась иными путями.18

Если пение и речь, составляющие вместе единый звукоинтонационный опыт культуры, действительно организованы по принципу дистрибутивного контраста, то различия в глубинной структуре словесных языков не могут не породить не менее существенных отличий в строении языков музыкальных. Принципиально иное слово рождает принципиально иную музыку19.

Не следует, разумеется, понимать дистрибутивный принцип в рассматриваемой нами области слишком прямолинейно. Если разговорная речь тональна и, соответственно, сближается в нашем представлении с пением, то это отнюдь не означает, что соответствующая ей музыка должна быть более близкой к разговорному языку. Её отличия от последнего, как и от европейской тональной музыки, могут концентрироваться в иных плоскостях — тембровой, ритмической, артикуляционной. Важно, что отличия эти не могут не быть существенными, если доказана принципиальная разнотипность сравниваемых вербальных языков и если, разумеется, национальная музыкальная культура развита достаточно органично и полнокровно.

* * *

После затянувшегося экскурса в увлекательную область межнациональных сопоставлений, остаётся сказать несколько слов ещё об одном, отчасти неожиданном объекте для раннефольклорного анализа. Я имею в виду композиторскую музыку. Но не уже рассматривавшиеся искания современных профессиональных музыкантов, намеренно ориентирующихся на практику фольклорного интонирования и на возвращение к истокам мелодического пения (вспомним ещё раз примеры 6, 8, 12, 29-31). В раннефольклорном ключе имеет смысл перепрочесть и традиционно-тональную мелодику венских классиков. В ней тоже порой обнажаются глубоко скрытые, «подпочвенные» слои.

Остаточные следы α- и β-смыслов при желании можно услышать, например, в главной партии до-минорного моцартовского фортепианного концерта.20 Гибкая мелодическая линия рельефно оттенена здесь широкими сверхоктавными бросками, заполняемыми чуть позже не менее выразительными арпеджированными спусками:

Пример 96

Нечто сходное можно обнаружить и в фортепианных сонатах Бетховена. Например, в кульминации экспрессивно-сдержанной темы медленной части B-dur'ной сонаты (ор. 22). Обращает на себя внимание выразительный двухоктавный скачок, заполняемый затем плавным спуском к среднему интонационному уровню:

Пример 97

Разумеется, условия, в которых осуществлён этот эмоциональный «прорыв», заведомо далеки от раннефольклорных. И тем не менее, в нём ощущается отдалённая генетическая связь с α-интонационностью.

Перемежающаяся двухрегистровость — естественная преемница α-интонационного принципа — была одним из излюбленных приёмов у мастеров старой скрипичной музыки. Она являлась у них действенным способом насыщения одноголосной фактуры внутренне напряжённым скрытым голосоведением. Образцы подобной регистрово расслоенной инструментальной мелодики у всех на слуху, и потому не стану умножать число нотных примеров.

Итак, полезным материалом для выявления исходных форм мелодического мышления, похоже, может оказаться любая музыка, рассмотренная под определённым углом зрения.

Конечно, сквозь мощный слой музыкальной классики следы доладового мышления доходят до нас не чаще, чем частицы первичного космического излучения сквозь плотные слои атмосферы. Чтобы зарегистрировать их, тоже требуются экранирующие установки и упорные наблюдения. Но если в результате таких наблюдений — пусть только косвенно и лишь в немногих случаях — нам открываются всё те же исходные α-, β- и γ-интонационные смыслы, то в целом это что-нибудь да значит! По меньшей мере, это позволяет считать, что предложенная в данной работе гипотеза имеет право на существование.

* * *

Каково же в экстрактивном виде существо выдвигаемой гипотезы о происхождении и становлении звуковысотно упорядоченного пения? На каких методологических предпосылках она основывается и к каким конкретным выводам приводит? Прежде чем приступить к резюмирующему ответу на эти вопросы, вернусь к некоторым руководящим принципам, почерпнутым мною в высказываниях Климента Квитки.

Привычные логические ходы ведут нас от простого к сложному. В мелодической области и, в частности, в сфере ладозвукорядной путь этот представляется отнюдь не бесспорным. Принципиальное самоограничение и стремление к простоте и ясности — один из извечных законов искусства, и как очевидное проявление этого закона уже на исходных рубежах музыкальной эволюции можно представить себе вычленение немногих, но вполне определённых высотных уровней из первичного блуждания по частотным пределам, доступным человеческому голосу.

Рассматриваемый под внешнезвукорядным углом зрения, переход к ограниченным шкалам представляется некоторым регрессивным сдвигом, хотя по существу своему он таковым, конечно, не является.

Степень технической сложности не может быть безусловным критерием для отнесения мелодии к древнейшему или позднейшему периоду, потому что, как показывает история общей техники и культуры, люди не всегда познавали более простые вещи раньше, чем более сложные.

(Квитка 1973, 14).

Сказано это ещё в начале прошлого века. Но и сейчас не вредно вернутьcя к спорам о приложимости понятий прогресс и регресс к частным аспектам достаточно сложных эволюционных процессов. В живой природе и обществе известны случаи противоречивого сочетания прогрессивных и регрессивных тенденций в рамках единого необратимого развития.21 Простой количественный рост (например, числа затрагиваемых тонов или общего диапазона звучания) вовсе не однозначно связан с направленностью качественных изменений. Сама по себе идея возможной художественной результативности регрессивного развития может с методологической точки зрения быть не менее плодотворной, чем идея всеобщего и неуклонного прогресса, к которой все мы, наследники европейской цивилизации, всё ещё привержены.22

Примечания

1Здесь напрашивается вольная аналогия с горнодобывающей промышленностью, где «в отвал» нередко уходили не менее ценные породы, нежели искомая.

2Более или менее последовательно эта позиция обоснована в сборнике «Образцы якутского песенного фольклора», выпущенном мной совместно с Надеждой Николаевой в 1981 году в Якутске (Алексеев, Николаева 1981).

3Вполне отдаю себе отчёт, что некогда неологическое понятин это может и должно вызывать споры. Сомнения на его счёт высказывали многие доброжелательные коллеги. Больше того – с этим понятием я прохожу по категории «вочтобытонисталоисторизм» в юбилейной книге Изалия Земцовского (Земцовский 2006, 47).

4Напомню ещё раз мысль В.М. Беляева о фиксированных строях музыкальных инструментов как раннем эквиваленте нотной письменности.

5Не случайно исследователи музыкального фольклора стремятся теперь чётче разграничить в нём песенные и непесенные формы вокализации. Начало этой традиции в отечественной фольклористике было положено концептуальной статьёй Изалия Земцовского в сборнике «Народная песня. Проблемы изучения». Там же была опубликована статья Юрия Шейкина с характерным названием «Допесенное и песенное в фольклоре удэ» (НППИ 1983, 79—93). Впоследствии этот подход был закреплён в его уже упоминавшейся «Истории музыкальной культуры народов Сибири» (Шейкин 2002).

6Воздействие музыки и пения на ещё не родившегося ребёнка подтверждается исследованиями пренатальных психологов, в опоре на которые складывается весьма популярная ныне практика музыкальной пренапедии (внутриутробного воспитания). Для этнографа, наблюдавшего поведение беременных женщин в традиционном обществе, в этом нет ничего неожиданного (см.: здесь).

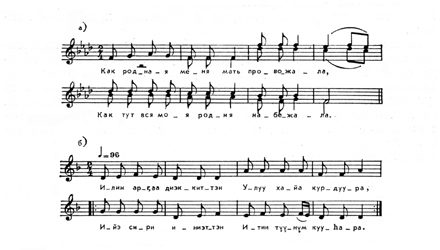

7Показательные образцы калядок были взяты из небольшого сборника новогодных поздравительных песенок, вышедшего в серии «Из коллекциии фольклориста» (Гилярова 1985). В незатейливых его напевах, с которыми ещё и сейчас обходят дворы в некоторых селах Рязанской области, сохраняются очертания древних интонационных формул. Примечательно, что записаны эти напевы были и от очень пожилых женщин, и от совсем маленьких детей. Не удержусь и приведу только одну из этих немудрящих песенок, записанную от шестилетней девочки в селе Картоносове:

Пример 85

Сквозь простое сопоставление двух чередующихся высот отчётливо проступают здесь исходные α- или γ-интонационные смыслы. При этом дистанция между высотными уровнями может быть и иной — это легко почувствовать, проинтонировав напев, допустим, в большесекундовом интервале (особенно естественно это прозвучало бы в более высокой тесситуре). Также нетрудно представить себе и большетерцовый, и квартовый, даже тритоновый варианты. В любом случае глубинный интонационный смысл напева в принципе остался бы тем же — бесхитростным чередованием двух смежных уровней.

8На эти соображения натолкнули меня неудачные попытки внедрения функциональной музыки на шумных производствах. В начале 1960-х годов мне довелось быть свидетелем опытов с фоновой музыкой на Пермском телефонном заводе. Достаточно успешные на тихих сборочных конвейерах, они встретили неожиданное сопротивление в шумном штамповочном цехе. Работницы вскоре отказывались от удобных стереофонических наушников, которые не просто приглушали производственный шум, но доставляли непосредственно к станкам приятную развлекательную музыку, в обычных условиях с удовольствием этими работницами воспринимаемую. На фоне оглушающих ударов штамповочных прессов любая, даже самая привлекательная музыка вызывала нервные перегрузки, снимать которые работницы предпочитали традиционным способом — напевая себе «под нос». «Когда поёшь про себя, шума вроде не замечаешь», — поясняли опытные пожилые штамповщицы. Достигаемое таким образом ощущение психологического комфорта весьма показательно. Очевидно, затрагивающее глубинные психофизиологические механизмы подобное пение создаёт мощный внутренний противовес грохочущей среде.

9Отошлю читателя к своей недавней статье о болезненных видах пения у северо-сибирских народов, опубликованной в сборнике, посвящённом 70-летию Е.С. Новик (Алексеев 2008), и к электронному варианту этой статьи, который снабжён нотными примерами и звуковыми файлами.

10Показательны обстоятельства рождения этой стремительно фольклоризировавшейся песни. В основу её легли стихи Демьяна Бедного, соединённые с мелодией популярной украинской песни «Ой, що ж то за шум учинився» (Рубец 1872, 15). Разнесённая по стране красноармейскими отрядами, она породила массу перетекстовок и разноязычных версий. В Якутии песня получила широкое хождение под названием «Поход» со словами поэта Кюннюк Урастырова. Поэтические образы якутского текста были вполне оригинальными, но в нём также шла речь об уходящих на фронт комсомольцах. Русский образец привожу по одной из первых его публикаций (Шульгин 1923); якутский — по кн.: Корнилов 1936 (стр. 59).

11Сходную редуцирующую ладомелодическую трансформацию фольклоризировавшийся напев может претерпевать, и оставаясь в пределах одной языковой культуры. В посмертно опубликованном труде М.Н. Жиркова (Жирков 1981, 106) приведён упрощённый русско-сибирский вариант «Проводов», звукоряд которого полностью соответствует рассмотренной якутской версии. И это не удивительно, посколько песни, распеваемые местными русскими, не могли не испытать на себе обратного воздействия музыки якутской.

12В данной связи возникает вопрос о взаимосвязанности рифм не только с ритмической стороной напева, но и с его высотными очертаниями и даже с звуковысотным контуром непоющегося текста. В исследовании якутского литературоведа Николая Тобурокова (Тобуроков 1985) приведены интересные результаты экспериментально-фонетического анализа якутской стиховой просодии, причем специальное внимание уделено изменениям частоты основного тона. Тем самым умножились предпосылки комплексного, музыкально-лингвистического изучения национальной песенной мелодики.

13Популярная в 1920-е годы песня «Гурбадьха Интернационал» («Третий Интернационал») возникла, по свидетельству комсомольцев того времени, на мелодической основе тех же самых «Проводов» (Дугаров 1974, 7-8).

14Традиционный мелодический склад этой политически актуальной песни выразительно оттеняется уходящим в глубокую эпическую традицию образным параллелизмом в её стихотворном тексте (перевод Владимира Тихомирова):

|

Возлежит на ложе из цветов |

Всем известен в СССР |

15Ещё одна вольная аналогия поможет прочувствовать противоположность двух ладомелодических систем. «Звуковысотный резонанс», в котором пребывают ступени пентатонической гаммы, сообщает их функциональным отношениям свойства интонационной «сверхпроводимости». В особым образом организованном звуковом пространстве пентатоники высота составляющих её тонов значительно доступнее, чем в диатонике. Энергия свободного мелодического движения в условиях пентатонного звукоряда подолгу не иссякает так же, как, почти не встречая сопротивления, распространяется на большие расстояния звуковой сигнал в температурно определённых слоях морской воды. Это существенно отличается от ощущений, возникающих при воспроизведении диатонической мелодики. Не случайно Болеслав Яворский называл диатоническое интонирование весомым, «тяжёлым», а соответствующие ему интонации — «трудовыми интонациями».

16В беседе по поводу данной цитаты Лео Абрамович Мазель высказал мысль о необходимости различать два типа напряжений — собственно интонационное (ладовое) и чисто физическое (голосовое), которые могут по-разному реализоваться в обоих типах звукорядов, как в диатонических (в том числе в мелодике раннемодального склада), так и в пентатонных. Это рассуждение, по существу, сближает существующие точки зрения, ибо полнозвучный пентатонический комплекс в целом может рассматриваться как изначально заданная и постоянно выдерживаемая «гармоническая вертикаль».

17Хорошим примером псевдопентатонической мелодии является начало вокальной партии романса Рахманинова «Сирень». Лишь в привычном общем диатоническом контексте оно производит особое образно-выразительное впечатление. В контексте восприятия действительно пентатонических культур образная семантика подобной мелодии может оказаться существенно иной.

Другой показательный пример специфической выразительности пентатонообразных построений в рамках иноинтонационных культур — средняя часть «Voiles» Клода Дебюсси, обрамлённая характерными целотоновыми комплексами. (Подробнее об анализе данной прелюдии, выполненном Искрой Рачевой, см.: Мазель 1972, 469—470.)

18В 1970-80 годы в Советском Союзе были осуществлены несколько теоретических исследований, сопоставляющих вьетнамскую речевую и песенную интонационность. Среди них — выполненные в Киеве работы Фам Ли (1974, руководитель В.А. Матвиенко) и Зоан Ньо (1982, руководитель В.Я. Самохвалов). В последней работе были прослежены не только ладоинтонационные, но также ритмические и композиционные последствия высотной организации вьетнамской разговорной речи для формирования национального песенного мелоса (см.: Зоан Ньо 1982). Специальное рассмотрение принципов взаимодействия речи и пения предпринято также в диссертациях Нгуен Ван Нама «Существенные черты традиционной музыки Вьетнама» (Ленинградская консерватория, 1981, руководитель А.П. Островский) и Нгуен Синя «Коренные свойства музыки Вьетнама» (ГМПИ им. Гнесиных, 1982, руководитель Ф.Г. Арзаманов). См. также: Нгуен Синь 1975.

19Подтверждение этому можно найти, не выходя за пределы европейского композиторского опыта. Техника перевода речевой выразительности в выразительность музыкальную описана в многочисленных работах о классической и современной вокальной музыке. На материале советских камерно-вокальных циклов талантливо и популярно написал об этом Борис Кац (Кац 1983).

20На очевидное соответствие этой темы α-интонационному принципу обратил моё внимание Виктор Петрович Бобровский.

21Как свидетельствует палеоантропология, эволюция предков человека не всегда шла по возрастающей. Если судить по объёму черепной коробки, ранние неандертальцы были значительно ближе к современному человеку, чем поздние. Ещё показательнее в нашем контексте свидетельства сравнительного языкознания — языки некоторых архаических обществ сложнее по своей чисто лингвистической организации, чем иные новейшие языки (см.: Швейцер 1977; Поликарпов 1979).

22«Регресс может выявляться в виде негативной эволюции и создавать новые, еще неизвестные формы», — писал Квитка, подчёркивая одновременно, что в тех случаях, когда «физические и социальные условия низводят какой-либо народ до его теперешнего низкого общего уровня», народ этот способен «удерживать прежний уровень в музыкальной сфере или деградировать в этой последней не так быстро, как в других» (Квитка 1973, 19).

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения