Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения

ZUSAMMENFASSUNG

Frühe Folklore-Intonierung

(tonhöhenmäßiger Aspekt)

Moskau, Sowjetskij Kompositor, 1986

0.1. Die Erschließung von Prinzipien der tonhöhenmäßigen Beschaffenheit archaischer Volkssingweisen ist nur bei einer unvoreingenommenen theoretischen Betrachtungsmethode möglich. Die tonale Melodik ist dabei nicht als Norm, sondern als ein Sonderfall der tonhöhenmäßigen Organisation der Singweisen zu betrachten. Anderenfalls werden frühe Stadien des melodischen Denkens als anomal und bedeutungslos empfunden werden müssen. Mit anderen Worten, es ist eine bestimmte Gedankenfreiheit notwendig, um sowohl die theoretisch erforschten tonhöhenmäßigen Systeme als auch das ganze verschiedenartige melodische Material der frühen Singfolklore zu umfassen.

0.2. Die Auswahl und Klassifizierung des zu analysierenden Materials dürften keinesfalls allein auf Grund der ästhetischen Kriterien durchgeführt werden, da diese nur begrenzt das breite Spektrum der beobachteten Erscheinungen bewältigen können. Die Begriffe der Einfachheit bzw. Kompliziertheit der tonhöhenmäßigen Organisation sowie die damit verbundenen Kategorien des Fortschritts oder Rückschritts auf diesem Gebiet sind nicht immer an die Praxis und Entwicklung des Frühfolkloregesanges anwendbar.

0.3. Streng genommen, erfordert das Studium der Entstehungsund Entwicklungsvorgänge der tonhöhenmäßigen Systeme eine konkret-historische Betrachtung, insofern das Wesen einer tonhöhenmäßigen Strukturierung sich vor allem als ein geschichtlich-genetisches Problem erweist. Da aber das unmittelbare Studium der mündlich tradierten Musik in ihrer geschichtlichen Entwicklung außerordentlich schwierig ist, muß ihre Erforschung notwendigerweise einen geschichtlich-logischen Charakter annehmen.0.4. Die Anfangsformen der tonhöhenmäßigen Organisation haben eine Singstimmennatur, wohingegen die Instrumentalmusik in vielem als eine sekundäre Erscheinung auftritt. Als Anfangsstufe dürften dabei die Fertigkeiten der Solo-Vokalisation erscheinen, obwohl die Praxis des gemeinsamen Singens von Anfang an als ein kräftiger korrigierender Faktor gewirkt hat. All das bedingt die Einheit der logischen Normen der durch die akustisch-physiologische Gemeinsamkeit der Gesetzmäßigkeiten von Singstimmentongebung und -wahrnehmung vorbestimmten tonhöhenmäßigen Beschaffenheit archaischer Singweisen.

0.5. Die tonhöhenmäßige Beschaffenheit des Frühfolkloregesanges tritt in einer synkretischen Verbundenheit mit allen anderen Aspekten des melodischen Ganzen auf: dem temporalen (metrisch-rhythmischen und syntaktisch-kompositionellen), den artikulations- und gestilukationsmäßigen. Besonders unzertrennbar ist die Tonhöhe mit den Klangfarbencharakteristika des Tons verbunden, die in den anfänglichen Singarten oftmals in den Vordergrund treten und eine selbständige sinntragende Bedeutung erhalten.

0.6. Infolgedessen erweist sich die Notation der frühen Singweisen ziemlich problematisch. Die schon durch ihre Herkunft mit den Vorstellungen von der ausgereiften europäischen Tonalität eng verbundene Fünfliniennotenschrift ist nicht immer den Anfangsnormen des melodischen Bewußtseins adäquat. Trotzdem bleibt sie in vielem ein unersetzbares Instrument der Tonhöhenanalyse und als solche benötigt sie eine weitere Vervollkommnung, insbesondere durch Einführung eines Notationsverfahrens, das geringere Intervalle denn Halbtöne bezeichnen könnte.

Bei der Teilung eines Halbtones in drei gleiche Intervalle werden in dieser Studie folgende Zeichen angewendet:

— Erhöhung um 1/6 des Tones ("Mikro-Erhöhung"),

— Erhöhung um 1/6 des Tones ("Mikro-Erhöhung"),

— Erniedrigung um 1/6 des Tones ("Mikro-Erniedrigung").

— Erniedrigung um 1/6 des Tones ("Mikro-Erniedrigung").

Unter Zuhilfenahme von Buchstaben wird die Silbe -it für Mikro-Erhöhung und -et für Mikro-Erniedrigung gebraucht.

0.7. Eine tiefgreifende Erforschung der archaischen Melodik setzt ihre verallgemeinernde Systematisierung nach gewissen, teilweise intuitiven Vokalisationsprinzipien voraus, was die tonhöhenmäßige Typologie der Frühfolkloremelodik zu skizzieren und deren Entwicklung als eine Art systemgebundenen Prozesses darzustellen ermöglicht. Die dadurch festgestellten Anfangsprinzipien der Vokalisation, die jedes für sich einen eigenen Ausdrucksmöglichkeitenbereich besitzen, können von Anfang an zusammenwirken und die Fähigkeit zur gemeinsamen Entwicklung aufweisen. Ihre Restwirkung kann man bis zum Entstehen der entwickelteren Formen moderner Musik beobachten, die oftmals absichtlich zu den Anfängen des melodischen Denkens zurückgreift.

0.8. Die historische Aufschichtung und Wechselwirkung der Ausdrucksmittel in jedem beliebigen der bestehenden Singstile ermöglicht, praktisch jegliche Singmelodik (selbstverständlich betrachtet unter einem bestimmten Gesichtswinkel) als Informationsquelle über die Anfangsprinzipien der tonhöhenmäßigen Organisation zu verwerten. Vorzügliche Bedeutung soll dabei der Kinderfolklore, der spontanen musikalischen Selbstäußerung der Erwachsenen und dem Singen mit deutlich fühlbaren Fehlern beigemessen werden.

0.9. Ein zusätzliches Problem stellt die Ausarbeitung einer korrekten Terminologie dar. Als Hilfsverfahren dürften hierzu einander präzisierende und korrigierende, verschiedenen anderen Wissenszweigen entlehnte Vergleiche als sich kreuzende Analogien benutzt werden. Mit anwachsender Zuverlässigkeit der Notationen und Ausarbeitung neuer Verfahren zur anschaulichen Tonfixierung werden Voraussetzungen für die Algorhythmisierung der tonhöhenmäßigen Analyse und Computernachprüfung der entstehenden Hypothesen bezüglich des Aufkommens und der Entwicklung der Tonsysteme geschaffen.

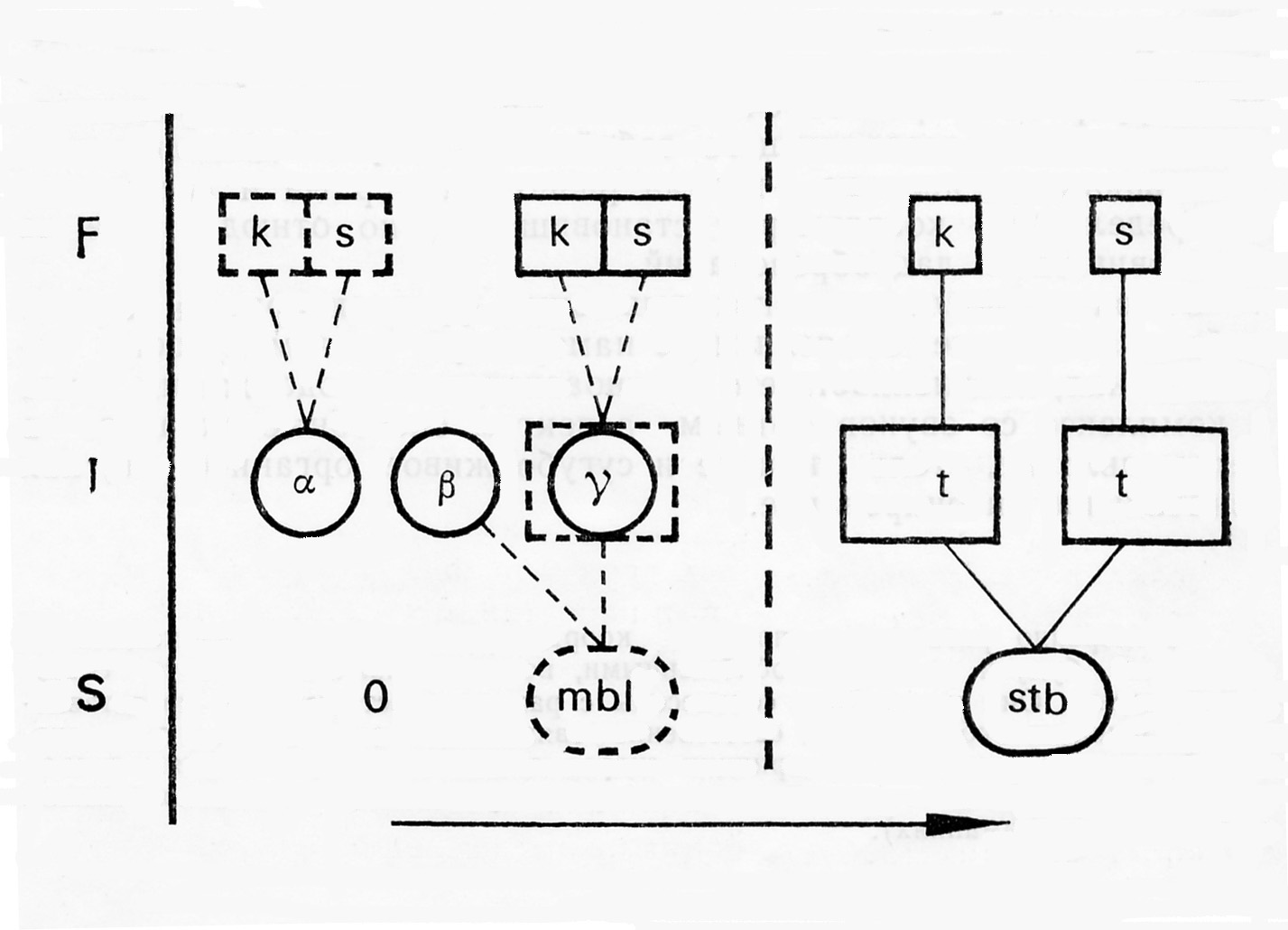

1.0. Das Wesen der hier zu erforschenden Problematik macht es notwendig zu unterstreichen, daß der Werdegang des tonhöhenmäßigen Bewußtseins einen dreieinigen Vorgang darstellt. Dieser Prozeß wird durch folgendes charakterisiert: a) Herausbildung bestimmter Zustände (Konzeptionen) des melodischen Tons (I – Intonationsebene); b) Ausarbeitung verschiedenartiger Typen der intertonalen Beziehungen, d.h. funktioneller Beziehungen zwischen den Tönen (F – funktionelle Ebene); c) Entstehung und allmähliche Stabilisierung der Tonleitern (S – Skalenebene).Logisch betrachtet, kann man annehmen, daß einer ausgeformten tonalen Melodik andere, sich durch relative Tonhöhenunordnung unterscheidende Entwicklungsstadien vorangehen mußten. Sie dürften sich durch das Fehlen fixierter Tonleitern oder durch ihre Veränderlichkeit, durch nicht voll ausgebildete intertonale Beziehungen und durch besondere präliminare Zustände des melodischen Tons auszeichnen. Es ist ganz natürlich, daß das Letztgenannte, nämlich die Tonkonzeption, hier als ausschlaggebendes Moment hervortritt, das sowohl den Charakter der intertonalen Beziehungen als auch den geregelten bzw. ungeregelten Zustand der Tonleitern bestimmt.

Eine Nachprüfung des überaus mannigfaltigen melodischen Materials und vor allem der archaischsten Schichten des Volkssanges erlaubt wenigstens drei Hauptvokalisationsprinzipien abzusondern, die die Tonhöhe auf den frühen Stadien der Herausbildung der Gesangmelodik charakterisieren. Diese Prinzipien werden im weiteren durch Anfangsbuchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet.

1.1. Das Wesen des α-Prinzips ist mit einer deutlichen Tonhöhenwahrnehmung nicht verbunden und besteht in der Operierung mit innerlich undifferenzierten Stimmregistern. Bei solchem Kontrast register-Singen bleibt die Tonhöhe im Klangfarbengesang versunken und ist in ihm sozusagen aufgelöst, so daß sie als sinntragendes Element der musikalischen Rede nicht mitgezählt werden kann. Die Notation der α-Melodik kann die Wahrnehmung gewissermaßen irreführen, insofern sie das Gepräge der Tonhöhenbeziehungen den eigentlich nicht tonhöhenbezogenen Faktoren verleiht. Dieses Vokalisationsprinzip ist am anschaulichsten im extatischen Klagesang mit weitem Stimmumfang aufzufinden (Beispiele 1, 2 und 6).

1.2. Die Tonhöhe bei der β-Intonierung wird ganz deutlich wahrgenommen, aber sie ist in ununterbrochener Veränderung begriffen – der Ton gleitet ab. Da die Tonhöhennatur der β-Intonierung öfters mit dem Aufwand des Singatmens verbunden ist, dürfte für die Bezeichnung dieser Besonderheit der Begriff Atmungsmelodik zweckmäßig erscheinen. Solcherart Gleittöne werden in der Notenschrift nur sehr annähernd fixiert, weil darin diese Töne das Äußere von diskontinuierlichen Objekten erhalten. Diese Gesangart findet man am meisten in den mit Sprachartikulierung verbundenen Singweisen sowie in verschiedenartigen Rufen (Beispiele 91 und 18).

1.3. Am meisten entspricht der Vorstellung vom tonhöhenbestimmten Gesang das γ-Prinzip, das in der Operierung mit mehreren melodischen Stufen innerhalb eines Stimmregisters besteht. Zum Unterschied vom tonalen Singen sind die Frequenzproportionen der γ-Töne bei Wiederholung wesentlich veränderbar, wobei diese Veränderungen einen stufenweisen Charakter besitzen, der verschiedene Varianten des Tones zu einer schwebend transformierbaren Stufe integrieren läßt. Diese Singart dürfte als tonhöhenmäßig labiler Gesang bezeichnet werden. Das tonhöhenmäßig labile Singen in einer unfixierten Tonleiter ist als ein unmittelbarer Vorläufer des tonalen Gesanges in verschiedenartigsten Gesanggattungen anzutreffen (Beispiele 84, 85).

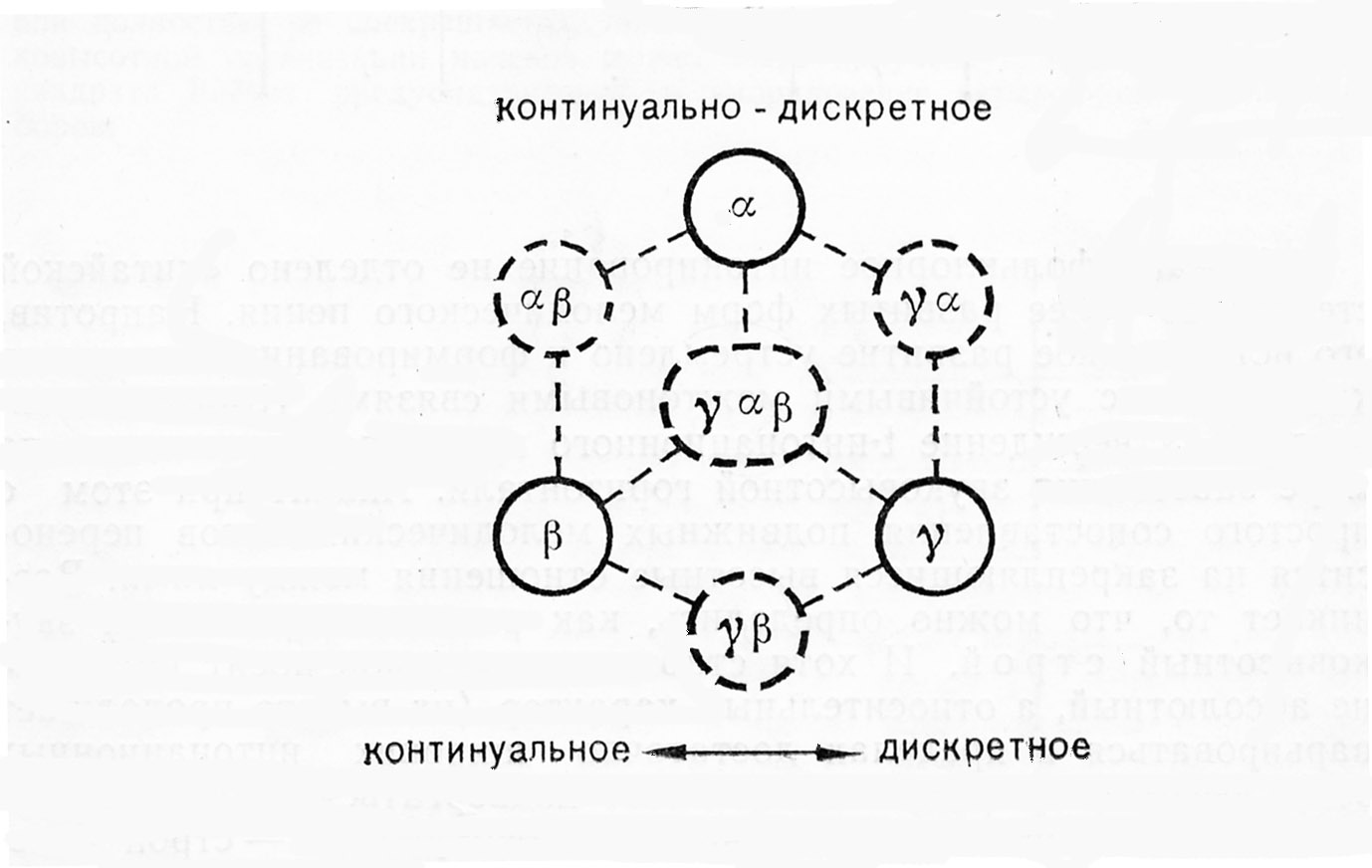

1.4. Die Anfangsprinzipien der Vokalisation können unabhängig voneinander realisiert werden. Dabei bilden sie drei selbständige Klassen der frühen Folkloremelodik. Es wäre übereilt, die Möglichkeit der Auffindung auch anderer Anfangsprinzipien der Intonierung auszuschließen, zum Beispiel irgendeiner δ-Intonierung. Aber wenn es auch wirklich nur drei Prinzipien geben sollte, so sind die Klassifizierungsmöglichkeiten der frühen Folkloremelodik doch weit genug, da sie in verschiedenen Kombinationen auftreten können, einander abwechselnd oder direkt zusammenwirkend im Rahmen ein und derselben Singweise. Die Wechselwirkung von zwei oder sogar allen drei Prinzipien erlaubt noch vier Klassen der frühen Melodik festzustellen: αβ (Beispiel 26), γβ (Beispiel 21), γα (Beispiele 5 und 93) und γαβ (Beispiele 39, 28, 25).

Jedenfalls kann die Präsenz in ein und derselben Singweise von kontrastierenden Stimmregistern als Bekundung des α-melodischen Prinzips, die Präsenz des abgleitenden melodischen Konturs und der Gleittöne als Wirkung des β-Prinzips und das Operieren mit verschiedenen Varianten derselben Stufen als Realisierung der γ-Intonierung betrachtet werden.

Die Wechselbeziehungen der angeführten Klassen geben eine Vorstellung vom Zusammenwirken der Kontinuität und der Diskontinuität in der Tonhöhenstruktur der Frühfolkloremelodik und werden in der Figur 1 widergespiegelt:

Schema 1

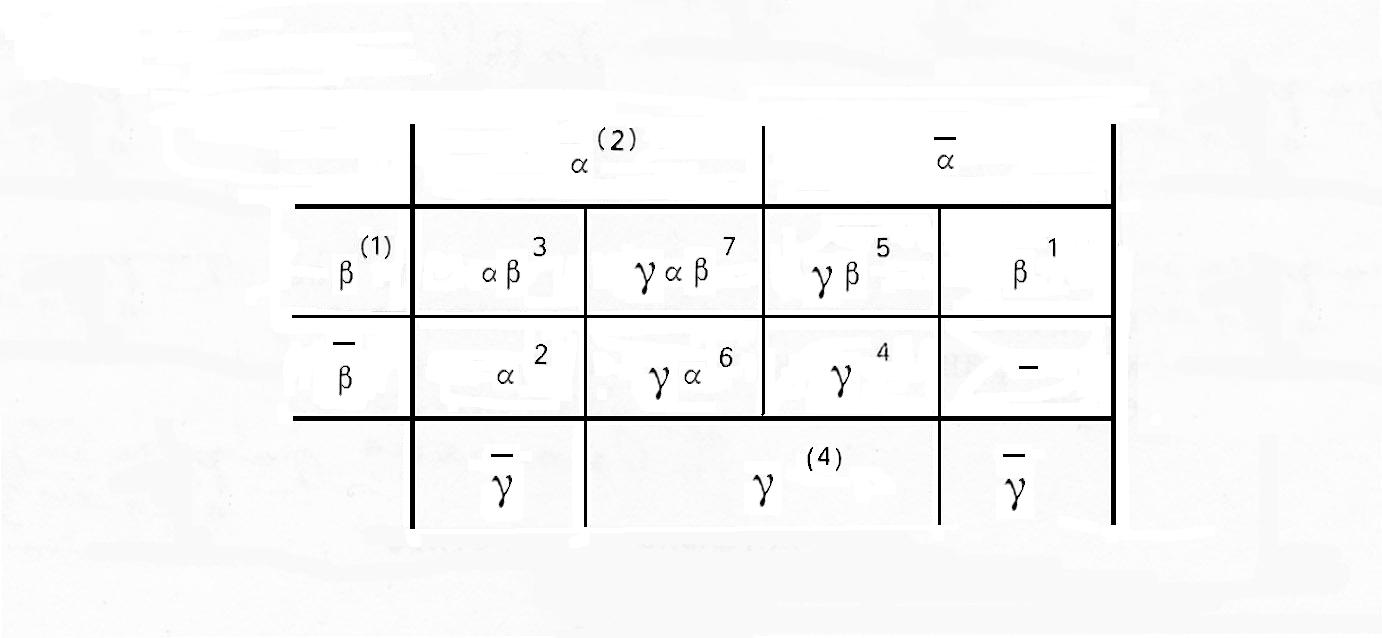

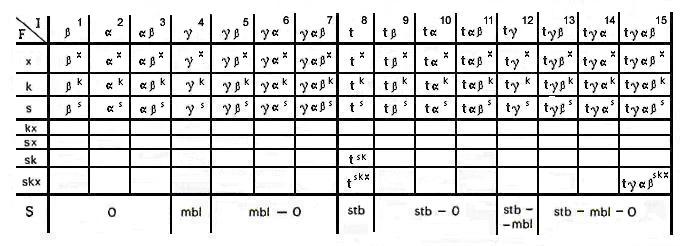

1.5. Die hier vorgeschlagene Klassifizierung läßt die Einführung quantitativer Beurteilung und den Aufbau einer hierarchischen Reihe zu, entsprechend den Ausdrucksmöglichkeiten konkreter Typen der Melodik. In dieser Hinsicht gewährt das β-melodische Prinzip als durchwegs abgleitende, extrem kontinuierliche Tongebung natürlich geringste Möglichkeiten. Über größte Ausdrucksreserven verfügt aber das γ-Singen, das eine extrem diskontinuierliche Singart bei beweglicher Tonskala darstellt. Eine Zwischenstellung nimmt dementsprechend die ihrer Natur nach kontinuierlich-diskontinuierliche Kontrast-Klangregister-Intonierung nach dem α-Prinzip ein, das die Kontinuität auf der Ton- und Diskontinuität auf der Registerebene aufweist. Wenn man die inhaltlichen Möglichkeiten der β-Intonierung mit einem Punkt bewertet und annimmt, daß mit dem Übergang zur α- und weiterhin zur γ-Melodik diese Möglichkeiten verdoppelt werden, so kann man die Regelung aller sieben Klassen des frühen Folkloregesanges mit Hilfe des sogenannten kleinen Weitsch-Quadrates durchführen, wobei die Möglichkeiten der gemischten Klassen durch Summierung der Daten der in ihnen zusammenwirkenden Prinzipien bewertet werden (s. Tabelle 1):

Tabelle 1

1.6. Die frühe Folkloreintonierung ist keinesfalls von entwickelteren Formen des melodischen Gesanges abgetrennt. Ihre geschichtliche Entwicklung tendiert im Gegenteil zur Formierung stabiler Töne und Tonkomplexe mit stabilen intertonalen Beziehungen (t-Intonierung). Solches Singen dürfte als tonhöhenmäßig stabiler Gesang bezeichnet werden. Dabei behauptet sich das t-Intonierungsprinzip mit der Dominanz der stabilen Tonhöhe, so daß die Labilität der Frequenzproportionen zwischen den Tönen durch die Stabilität dieser Beziehungen abgelöst wird. Es entsteht ein geregeltes Tonsystem. Und auch wenn die Stabilisierung der Töne nur relativ ist (ihre Höhe kann weiter variieren im Rahmen genügend breiter Frequenzzonen), werden den tonhöhenmäßigen Verschiebungen nicht vereinzelte Töne unterworfen, sondern die Totalität stabiler Proportionen zwischen ihnen – das Tonsystem einer Singweise als Ganzes (Beispiele 84, 85).

1.7. Mit der Herausbildung der t-melodischen Komplexe findet eine qualitative Veränderung der tonhöhenmäßigen Strukturen statt. Ihre Ausdrucksmöglichkeiten steigen zusehends, da das Prinzip der Diskontinuität endgültig Momente der tonhöhenmäßigen Kontinuität überwindet. Die sich dabei behauptenden tonalen Beziehungen schließen die Wirkung der obengenannten Intonierungs-prinzipien nicht völlig aus. Sie werden vom Vordergrund ins Unterbewußtsein verdrängt, indem sie einen Hintergrund für das stärkere (in der Hierarchie der Ausdrucksmöglichkeiten) t-Prinzip ausbilden.

Mit dem Übergang zu den tonalen Systemen verhindert die Stabilisierung der Tonleitern eine freie Bekundung der früheren Into-nierungsprinzipien, begrenzt ihre Wirkung wesentlich. Und wenn auch auf den ausgereiften Stadien der Entwicklung des melodischen Singens manchmal Bedingungen für eine unerwartete Aktivierung der Anfangsprinzipien der Intonierung entstehen können, so erfordert die Aufspürung ihrer Wirkung besonderer analytischer Bemunungen. Dabei kann man sich von folgenden Überlegungen leiten lassen. Eine betonte Gegenüberstellung von melodischen Syntagmen verschiedener Höhe kann im tonalen Gesang als Träger der überbleibenden α-Semantik betrachtet werden. Absteigende melodische Wendungen breiten Umfangs sowie Gleitgänge sind als ein Merkmal der β-Intonierung zu betrachten. Die Anwesenheit der variablen Stufen in der Tonleiter ist dagegen ein Ergebnis der Entwicklung des melodischen γ-Prinzips.

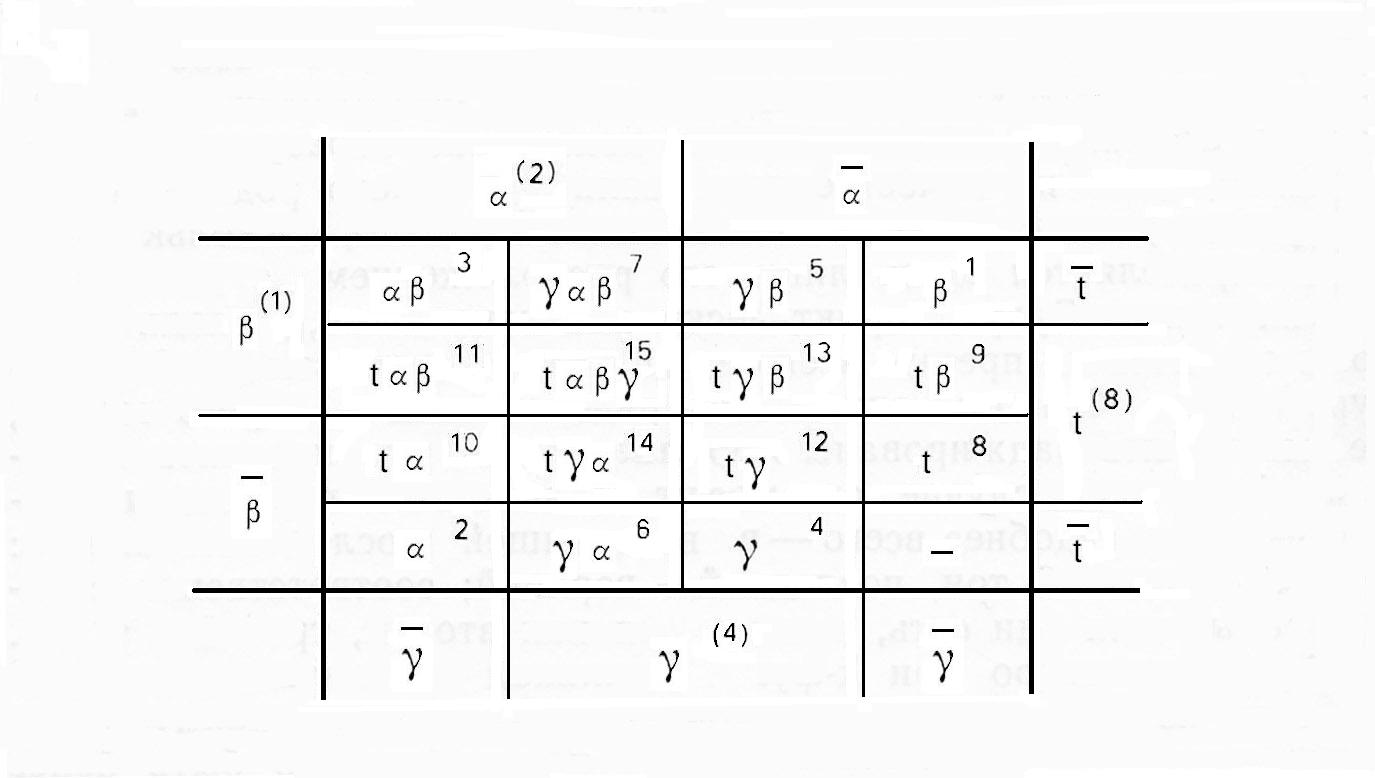

1.8. Insofern der Übergang zur t-Intonierung der Wirkung der α-, β- und γ-Prinzipien kein definitives Ende legt, kann die allgemeine Hierarchie aller möglichen Typen der tonhöhenmäßigen Organisation der Singweisen mit Hilfe des großen Weitsch-Quadrates erhalten werden, was eine Regelung von Vierkomponentenstrukturen erlaubt (s. Tabelle 2):

Tabelle 2

Die Ausdrucksmöglichkeiten des t-Prinzips übersteigen hier die Summe der Möglichkeiten aller drei vorherigen Intonierungstypen und werden mit acht Punkten bewertet (d.h. verdoppelt im Vergleich zu den Möglichkeiten der γ-Intonierung). Die daraus entstehende aufsteigende 15-Positionen-Reihe erschöpft, wie man sieht, die bestehenden Typen des melodischen Singens (vom Standpunkt der Intonierungsprinzipien aus) und kongruiert dabei genügend mit der reellen Praxis. Im großen und ganzen, je höher das Prinzip der Organisation in einem konkreten Melodietyp ist und je mehr Prinzipien daran mitwirken, desto inhaltsreicher erscheinen die entsprechenden Singweisen, verschiedenartiger wird ihre Aussage.

2.0. Ein weit komplizierteres Problem stellt die innere funktionelle Differentiation der melodischen Töne dar. Die Lösung dieses Problems trägt hierbei einen präliminaren Charakter, insofern sich funktionelle Charakteristika des Tons nicht nur auf tonhöhenmäßige, sondern auch auf metrisch-rhythmische und syntaktisch-kompositionelle Gesetzmäßigkeiten stützen.

Als Ausgangspunkt für eine solche Differentiation wird die Gegenüberstellung zweier Prinzipien der funktionellen Organisation der Singweisen vorgeschlagen:

1) Prinzip der Koordination der melodischen Töne (k-Prinzip);

2) Prinzip der Subordination der melodischen Töne (s-Prinzip).

Das erste Prinzip setzt die Gleichwertigkeit aller eine Singweise bildenden melodischen Stufen voraus, das zweite dagegen ihre hierarchische Beiordnung. In der Frühfolklore findet man die Wirkung dieser Prinzipien vor allem in der γ-Melodik und teilweise in den α-melodischen Komplexen. Mit dem Übergang zur Tonalität wird die Abgrenzung der funktionellen Prinzipien deutlicher, und man kann zwei Ströme der t-Intonierungsmelodik genau unterscheiden: "Koordinatonalität" und "Subordinatonalität".

2.1. Die nach dem k-Prinzip organisierten tonhöhenmäßigen Strukturen werden durch Fehlen des Zentralelementes des Systems gekennzeichnet. In solchen Systemen wäre es sinnlos, nach Tonika zu suchen. Bedeutungsvoll ist hier die Anzahl der eine Singweise bildenden Stufen, aber nicht ihre qualitativen Unterschiede. Solcherart Funktionen (k-Funktionen) könnte man als nominative Funktionen bezeichnen, da die Rolle eines Tones hier nur durch seine Lage gegenüber den anderen Tönen bestimmt wird. Praktisch gleichbedeutend, unterscheiden sich melodische Töne voneinander vor allem durch ihre Stellung in der tonhöhenmäßigen Struktur der Singweise. Die Funktionen dieser Töne können je nach ihrer Bedeutung im System nicht rangiert werden. Bestenfalls kann man sie durch laufende Nummern der Töne bezeichnen (am bequemsten in ansteigender Folge: der unterste Ton erhält die erste Nummer, der oberste – die letzte).

2.2. Da bei der k-funktionellen Organisation der Singweisen keiner der verschiedenhohen Töne irgendwelchen Vorrang vor anderen innehaben kann, muß ihre Verteilung in der Singweise mehr oder weniger gleichmäßig sein. Dies betrifft sowohl die allgemeine Dauer eines jeden Tones und die Anzahl der auf ihn zukommenden Silben als auch metrisch-rhythmische und syntaktisch-kompositionelle Verhältnisse (verschiedenartige Akzentuierung der Töne sowie deren Gebrauch in den Anfangs- und Schlußmomenten der melodischen Syntagmen). Die Wechselbeziehungen der Töne nach allen diesen Parametern müssen ausgewogen sein, was durch einfache statistische Rechnungen klargemacht werden kann. Dabei müssen auch prägnante Helligkeit der verhältnismäßig hohen Töne und besondere Gewichtigkeit der verhältnismäßig tiefen Töne sowie vorrangige Bedeutung der Kadenztöne in Betracht gezogen werden.

Am leichtesten kann das funktionelle Gleichgewicht natürlich in Singweisen mit begrenzter Anzahl der Töhe erreicht werden (Beispiel 60). Manchmal aber ist es auch bei entwickelteren Melodien festzustellen (Beispiel 52).

2.3. Die Realisierung des k-funktionellen Prinzips setzt auch bestimmte Eigenschaften der Tonleitern voraus, die das unabhängige Verhalten der melodischen Töne erleichtern. Die Gleichwertigkeit der Töne wird natürlicher in gleichmäßig aufgebauten und akustisch ausgewogenen Tonleitern mit genügend breiten Distanzen zwischen den Tönen erreicht. Unter Bedingungen der Tonhöhenfixiertheit in frühen Folkloresingweisen führt die Wirkung des k-Prinzips zum Distanzausgleich der sich bildenden Tonleitern. Einen bedeutenden Platz nehmen dabei Gleichschrittbildungen ein, die sich aus Ganztönen oder auch aus breiteren Distanzen zusammensetzen (Beispiele 57 und 68), sowie sich in Aufwärtsrichtung gleichmäßig abkürzende Reihen (Beispiel 70). Die letzteren können mit den Gesetzmäßigkeiten der Obertonskala in Zusammenhang gebracht und als "Proportionstonleitern" bezeichnet werden, da wir hier mit einer den Frequenzcharakteristika der Töne bzw. dem Anwachsen der Stimmbemühungen umgekehrtproportionalen Kürzung der Höhendistanzen zu tun haben. (Die Distanzen zwischen den Tönen können manchmal notfalls auch gekürzt werden – an den unteren Grenzen des Stimmumfanges.)

Im großen und ganzen strebt die Entwicklung der k-funktionellen Systeme ("Koordinatonalität") unter Einfluß einer immer strengeren akustischen Kontrolle an die Formierung anhemitonischer Systeme hin, deren typischer Vertreter die klassische Pentatonik ist.

2.4. Das strukturbildende Prinzip der subordinativ (hierarchisch) organisierten Systeme ("Subordinatonalität" oder s-Funktionalität) besteht in der unmittelbaren oder durch andere Töne vermittelten Unterordnung der melodischen Töne einem oder einigen deutlich hervortretenden Zentren. Als ein intuitiv wahrnehmbares Merkmal der Melodik solcher Art kann das Streben der einen Töne zu den anderen dienen, was einen statistischen Ausdruck in der Verteilung dieser Töne im Tonraum (in bezug auf Zeit und Höhe) findet (Beispiele 24 und 84). Die hinzukommende Tendenz zur Näherung der intensiv zueinander strebenden Töne (im Fall von leittönigen Beziehungen) und/oder zur größeren Kohäsion der Töne (im Fall von Quarten- und Quintenbeziehungen) führt zur Transformierung der gleichmäßigen Tonleitern, zur Gegenüberstellung der breiten und engen Distanzen und letztlich zur deutlichen Differenzierung der Töne und Halbtöne in hemitonischen Tonleitern. Die typischsten Vertreter der s-funktionellen Systeme (Subordinatonalität) sind verschiedene Arten der Diatonik.

2.5. In diesem Zusammenhang kann und muß die allgemeine Vorstellung von den Beziehungen zwischen Pentatonik und Diatonik überprüft werden. Sie sollten nicht als einander abwechselnde Stadien ein und desselben Evolutionsprozesses betrachtet werden, wobei die Pentatonik für eine nicht vollkommene, nicht ausgereifte Diatonik gilt, sondern als Intonationssysteme, die sich parallel aus gemeinsamen Frühfolklorewurzeln entwickeln und verschiedene funktionell-strukturelle Prinzipien beinhalten. Die Unterschiede von Prinzipien bestimmen die Divergenz der Ausdruckssphären dieser beiden Systeme, die Richtung und den Charakter ihrer geschichtlichen Entwicklung. Im einzelnen zeigt die Diatonik eine Fähigkeit zur intensiven Entwicklung, wohingegen der Pentatonik eine Tendenz zur Abschließung und relativen Konservierung des Tonleitersystems eigen ist.

Es ist offensichtlich, daß diese Ansichten keine axiologische Aussagekraft besitzen. Auch auf diatonischer Ebene sind Erscheinungen möglich, die in ihrer Perspektivelosigkeit den Sackgassen der Pentatonik gleichen. Andererseits erweisen sich einzelne Abarten der letzteren, die auch Kontakte mit anderen Systemen aufnehmen können, als noch lange nicht ausgeschöpft.

Aus gemeinsamen Quellen der frühen Folklore entwickelt, weisen das pentatonische und das diatonische Prinzip der Intonierung eine Fähigkeit zur Wechselwirkung auf, die lebensfähige Hybridformen zeugt. Unter dem Einfluß der diatonischen Erfahrung unterlaufen einzelne pentatonische Systeme wesentlicher Transformation; ähnlicherweise tragen manche streng diatonische Systeme sichtbare Spuren des pentatonischen Einflusses. Solche konvergierenden Verbindungen werden oft an den Grenzen diatonischer und pentatonischer Kulturen beobachtet, z.B. in der Folklore einzelner Völker des Wolga- und Uralsgebiets. Im einzelnen kann man zu den kompliziert-hybridisierten Gesangkulturen die "gedehnten" Gesänge der Baschkiren oder — ein noch treffenderes Beispiel — die eigenartige Gesang-Instrumentalkultur der Kalmyken zählen.

Trotz alledem sind Pentatonik und Diatonik Produkte divergenter Entwicklungsrichtungen. Ihnen liegen nicht so sehr Tonleiterunterschiede (fünf bzw. sieben Stufen) zugrunde, sondern vielmehr sich widersprechende Prinzipien der tonhöhenfunktionellen Organisation. Subordination der einem einheitlichen Zentrum unterstehenden melodischen Stufen oder Koordination der mehr oder weniger gleichberechtigten und vorgegebenen Intonationsniveaus — so sieht die anfängliche Gegenüberstellung dieser beiden melodischen Systeme aus.

2.6. Wie wir gesehen haben, schließt die Gegenüberstellung der funktionellen Prinzipien ihre Wechselwirkung nicht aus. Schon in der frühen Folklorepraxis beobachtet man neben den zum Koordinations- oder Subordinations-Typ der Organisation neigenden Strukturen Ubergangsformen (Interferenzzonen), die die beiden funktionellen Prinzipien vereinigen. Als einzelner Fall solcher Wechselwirkung ist die doppelte oder mehrfache Unterwerfung (Subordination) der Strebetöne in einer Singweise zu nennen, wobei die Stütztöne sich als gleichwertig (koordiniert) erweisen. Da diese Stütztöne im Solo-Gesang nicht zusammenklingen können, sondern sich im Prozeß der Entwicklung einer Singweise abwechseln, betrachtet man derartige subordinativ-koordinative Beziehungen nicht selten als Merkmale funktioneller Variabilität. Solche polyzentrischen Komplexe muß man offensichtlich als einen besonderen Typ der funktionellen Organisation bewerten (sk-Funktionen).

2.7. Es ist gut möglich, daß die Typen der funktionellen Organisation der Singweisen nicht durch die Wechselwirkung zentralisierender und dezentralisierender (Subordinations- und Koordinations-) Faktoren ausgeschöpft sind. Beziehungen, welche einzelne melodische Töne eingehen können, dürfen auch durch andere Faktoren bestimmt werden, zum Beispiel durch energetisch-kompositionelle (dynamische). Erinnern wir uns an die bekannte Triade "i – m – t" (initium – medium – terminus), als "initium – motus – terminus" von Boris Assafjew interpretiert, oder an die von Anna Rudnewa eingeführten Begriffe "Tonika als Bewegung", "Tonika als Abwechslung" und "Tonika als Ruhestand". Außerdem können die Rollen verschiedenhoher Töne auch auf einer anderen, einstweilen noch nicht erforschten Grundlage beruhen. Solche Vermutungen legt die Gesangpraxis der tonale Sprachen sprechenden Völker (z. B. Vietnamesen) nahe, wo die eigentliche Musikintonierung mit den Tonhöhenbesonderheiten der Redeintonierung zusammenstößt. Die Funktionen der melodischen Töne müssen hier mit der Semantik der Tonhöhe in der Rede korrelieren. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, daß der Einfluß der Redeintonationen auf das System der Tonhöhenfunktionen gewissermaßen in jeder beliebigen Kultur aufzufinden ist. Es scheint, daß eine Vorstellung von derartigen funktionellen Gesetzmäßigkeiten nur als Ergebnis einer gezielten Erforschung der Musik-Rede-Beziehungen erhalten werden kann.

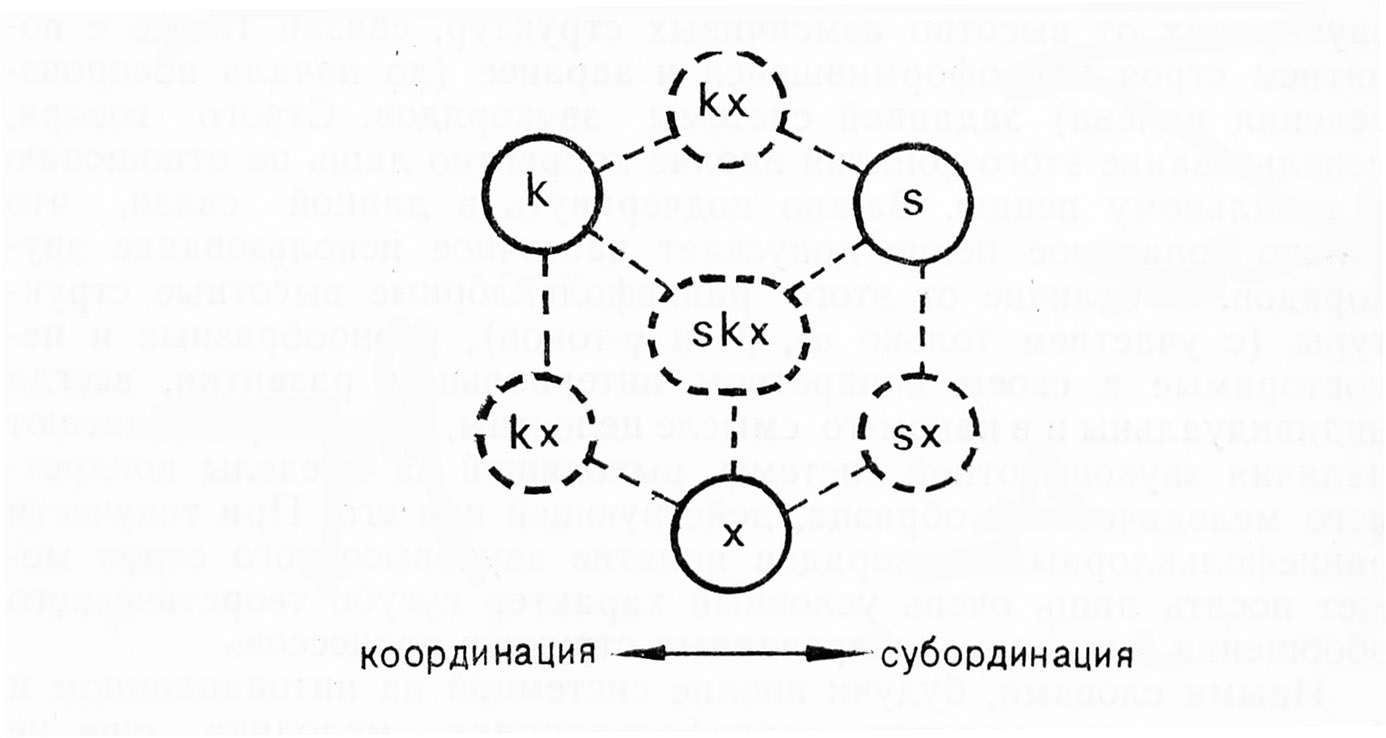

In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, in die funktionelle Typologie der Frühfolkloresingweisen — neben k- und s-Funktionen — mindestens noch ein hypothetisches funktionelles Prinzip einzuführen, nämlich eine vorläufig (bis zur Klärung konkreter Charakteristika) durch x zu bezeichnende Funktion. In diesem Fall dürfte ein generelles typologisches Schema der Tonhöhenfunktionalität nach dem Muster einer Dreikomponentenklassifikation der Intonierungsprinzipien aufgebaut werden:

Schema 2

3.0. Die tonhöhenmäßige Organisation wird hauptsächlich in bezug auf Tonskalen theoretisch erforscht, aber fast ausschließlich in bezug auf tonal bestimmte Skalen. Inzwischen stellt die Systematisierung der sich herausbildenden Tonleitern ein viel komplizierteres Problem dar.

3.1. In bezug auf das allgemeine Problem der Tonleitern muß man drei prinzipielle Möglichkeiten feststellen: Fehlen von Tonleitern (leiterfreier Gesang, Nullfall – 0), bewegliche, mobile Tonleitern (mbl) und stabile Tonleitern (stb). Der erste und der zweite Fall entsprechen der frühen Folklorepraxis, der dritte weist auf den Übergang zu den tonalen Systemen hin. Da alle drei Möglichkeiten in einer Singweise realisiert werden können, schließt die allgemeine Systematisierung der Typen der Tonleiterorganisation sieben verschiedene Kombinationen ein (Tabelle 3, untere Zeile).

3.2. Übergänge von einem Tonleitertyp zum anderen sind alles andere als strengzunehmende Grenzen. Ihre Beurteilung hängt in einem hohen Maße von Wahrnehmungstraditionen ab. Was in der einen Musikkultur als völlig stabil bewertet wird, gilt manchmal in der anderen als ausgesprochen veränderlich. (Besonders merkbar sind hier die Unterschiede zwischen den Sologesangkulturen und den Kulturen mit entwickeltem Instrumentarium.)

Jedenfalls besteht das Hauptkriterium in der von Kultur zu Kultur variierenden Zone, in deren Grenzen die Integration verschiedenhoher Laute zu einem einheitlichen melodischen Ton erfolgt. In Abhängigkeit von der Breite dieser Zone wird auch die Schwelle zwischen mobilen und stabilen Tonleitern errechnet. Die mittlere Zonenbreite soll man eigens für jede konkrete Kultur feststellen, um die zufälligen Tonhöhenfluktuationen von der sinnvollen Höhennuancierung zuversichtlich zu unterscheiden.

3.3. Eine qualitative Grenze, welche die stabilen Tonleitern von den tonhöhenmäßig veränderlichen Strukturen trennt, ist auch mit dem Begriff eines von der absoluten Höhe unabhängigen Tonsystems verbunden, das ein ausgeformtes und im voraus (vor Anstimmen) gegebenes Tonleitersystem darstellt. Streng genommen ist die Anwendung dieses Begriffs nur in bezug auf das tonale Singen völlig korrekt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu unterstreichen, daß nur das tonale Singen die teilweise Ausnutzung der Tonleitern zuläßt. Im Unterschied dazu sind die nur aus α-, β- und γ-Tönen bestehenden Frühfolklore-Tonhöhenstrukturen verschiedenerlei und unwiederholbar in ihrer konkreten Intervallentwicklung, immer einzigartig und in einem bestimmten Sinne ganzheitlich, da sie das Vorhandensein eines über die Grenzen der konkreten Singweise hinausgehenden und außerhalb dieser Weise wirkenden Tonsystems überhaupt nicht voraussetzen. Bei dem individuell mobilen, fließenden Charakter der frühen Folkloretonleitern ist der Begriff des Tonsystems nur bei einem hohen Grade der theoretischen Verallgemeinerung anwendbar.

Mit anderen Worten: Vollsystematisch auf Intonations- und funktioneller Ebene, verfügt die frühe Folkloremelodik noch über kein tonleitermäßiges System.

3.4. Trotz alledem scheint ausgerechnet die Skalenebene die objektivste Erforschung der Melodik mit Hilfe von unmittelbaren Messungen und quantitativer Beurteilung der Ergebnisse zuzulassen. Deshalb kann die Analyse der Tonleitern verhältnismäßig leicht durch Einführung von quantitativen Kriterien und Ausarbeitung entsprechender Algorhythmen für die Rechenmaschinen formalisiert werden. Dazu sind übereinstimmende Definitionen solcher Begriffe wie "Singweise", "Ton", "Zone", "Tonhöhenfluktuation" erforderlich.

In dieser Studie wird Singweise als ein zu wiederholendes Stereotyp verstanden, das die Grundlage für die periodische Organisation der melodischen Linie schafft. Der Ton ist eine Totalität der Laute, die einander höhenmäßig naheliegen und gleiche Funktion in der Singweise erfüllen. Zone ist ein Frequenzbereich, worin die Singlaute zur Integration gelangen, indem sie einen melodischen Ton bilden. Fluktuationen sind diejenigen zufälligen Abweichungen von der mittleren statistisch zu errechnenden Norm der Tonhöhe, die keine qualitativen Veränderungen in der Höhenstruktur hervorrufen. Folglich wird das Fehlen einer Tonleiter (0) durch eine zufällige Höhenverteilung in der Singweise und extrazonale Fluktuationen der Töne determiniert. Die Mobilität einer Tonleiter (mbl) wird durch sukzessive intra- und extrazonale Höhenveränderung infolge der Fluktuationen eines, mehrerer oder aller Töne der Singweise bei Wiederholung bedingt. Die Stabilität (stb) einer Tonleiter wird ausschließlich durch intrazonale Fluktuationen der melodischen Töne bei allen Wiederholungen bestimmt — unabhängig von eventuellen Deviationen der Höhe des ganzen Tonsystems der Singweise.

3.5. Die Formierung der Tonleitern geschieht in bedeutendem Maße unter Einwirkung der Funktions- und Intonationsgesetzmäßigkeiten der Melodik. Deshalb soll eine vertiefte Tonleiteranalyse auch für die Funktions- und Intonationsdifferenzierung der Singweisen zusätzliche Kriterien zur Verfügung stellen. Beobachtungen zeugen von einem bestimmten Zusammenhang zwischen der funktionellen Organisation der Singweise und der Intervallstruktur der Tonleiter (s. 2.3. und 2.4.). Erinnern wir uns daran, daß das Hauptkriterium für die Funktionsdifferenzierung der Töne statistische Ausgeglichenheit (für die k-Funktionen) beziehungsweise Ungleich-mäßigkeit (für die s-Funktionen) in der Verteilung verschiedenstufiger Töne innerhalb einer Singweise ist.

Für die Tonleiterdifferentiation der Typen der frühen Folklore-Intonierung (α-, β- oder γ-Melodik) ist es zweckmäßig, den gesamten Tonumfang einer Singweise, die Anzahl der Klangregister und die Breite der Tonzonen zu korrelieren. In diesem Fall kann als tonleitermäßiges Kriterium der α-Intonierung (außer der extrazonalen Fluktuation der Töne, die der höhenmäßigen Identifizierung der Töne entgegenwirkt) die Kongruenz der Höhen- und Klangre-gister-Abbrüche in der Singweise dienen. Als Merkmal der β-Komplexe dient die kontinuierliche extrazonale Veränderung der Tonhöhe innerhalb eines Tones bzw. einer Silbe. Als Kriterium für die γ-Melodik gilt (außer der Lokalisierung einiger Töne innerhalb eines Klangregisters) die folgerichtige Transformation der Töne bei Wiederholungen der Singweise.

Es ist klar, daß das leitermäßige Kriterium der t-Qualität der Töne mit dem Kriterium der Stabilität der Tonleitern zusammenfällt.

4.0. Darüber hinaus muß man sich die Wechselwirkung der drei Ebenen der tonhöhenmäßigen Organisation der Melodik deutlicher vorstellen. Offensichtlich handelt es sich dabei um die Korrelation der Komponenten nach ihrer Stellung (Tonleiterfaktor), ihrer Rolle (Funktionscharakteristika) und ihrer Bedeutung (semantischer Intonationskontext). Jede dieser Ebenen besitzt eine eigene strukturellsystematische Organisation, und trotzdem bilden sie alle gemeinsam ein einheitliches System. Eine höhere Ebene ist auch eine kompliziertere, da sie bestimmterweise umgebildete Gesetzmäßigkeiten der vorangehenden Ebenen beinhaltet. Am einfachsten ist die Tonleiterebene objektiv zu fixieren, weil sie eine unmittelbare quantitative Bewertung aller Parameter der Intervallstruktur zuläßt. Die Funktionscharakteristika sollen außer intervall-akustischen Daten auch deren psycho-physiologische Interpretation ermöglichen. Letztlich, die semantische Intonationsebene erfordert eine allseitige Melodieanalyse im konkreten soziokulturellen Kontext.

4.1. Die wirkliche Korrelation zwischen den kombinatorischen Möglichkeiten der betrachteten Methoden der Analyse des frühen Folkloregesanges könnte mit Hilfe einer summarischen Tabelle wiedergegeben werden (Tabelle 3). Diese Tabelle verwertet die Ergebnisse der vorherigen Regelungen und spiegelt sowohl das frühe Folkloresingen als auch die ausgereifte melodische Praxis wider. Sie besteht aus zwei Teilen. Die Intonierungsprinzipien sind hier in einer allumfassenden 15-Positionen-Reihe dargestellt. Ähnlicherweise kann auch die Funktionsaxe eine 7-Positionen-Reihe bilden (3 Prinzipien + 4 eventuelle Prinzipienkombinationen):

Tabelle 3

Es muß beachtet werden, daß die Bedeutung der α-, β- und γ-lntonationsprinzipien im recht Teil unserer Tabelle von deren Bedeutung im link Teil absticht, wo diese Prinzipien dem tonalen Prinzip noch nicht untergeordnet sind. Mit Erstarken der t-Intonierung sinkt die Bedeutung der α-, β- und γ-Strukturen; sie degradieren zu untermalenden Resterscheinungen. Damit symbolisiert die Kombination tyaßshx die tonale Melodik mit Einschluß von variablen Tonstufen bei Gegenüberstellung der Kontrast-Register in Vorhandensein von Gleittönen. So eine Kombination charakterisiert den Zusammenfall koordinativ-subordinativer Funktionen mit einer besonderen, durch sprachliche Gesetzmäßigkeiten bedingter Funktionalität. Es ist klar, daß in diesem Fall die grundsätzliche Stabilität weder die tonhöhenmäßige Beweglichkeit noch leiterfremde Momente ausschließt, was in der Formel stb-mbl-0 Ausdruck findet.

Somit wird das ganze Feld der funktionellen Intonationsmöglichkeiten der Stimmlautkommunikation in ihren sprachlichen sowie rein musikalischen Äußerungen in erster Annäherung umfaßt. Jede konkrete melodische Kultur kann mit Hilfe dieser Tabelle adäquat klassifiziert werden und eine bestimmte Position in einer oder mehreren Tabellenmaschen einnehmen, wobei die historische Entwicklung einer Kultur mit der Positionswandlung verbunden werden kann.

4.2. Die Klassifizierungsmöglichkeiten der vorgeschlagenen Methode können auch an andere Seiten der musikalischen Rede angewendet werden. Analoge Tabellen dürften auch für die Klassifizierung der rhythmisch-metrischen Prinzipien der Intonierung aufgebaut werden. Trotz allen Besonderheiten der temporalen Organisation der Singweisen können auch darin Anfangsprinzipien und ihre Kombinatorik gefunden werden. So tauchen z.B. aus dem ursprünglich amorphen, im Bewußtsein ungegliederten Klangstrom die einander gegenübergestellten, unbestimmt längeren und kürzeren Tondauern auf oder aber die alternierenden – durch Pausen abgesonderten – annähernd gleichen Tondauern. Als Analogie zu α- und β-Intonierung kann all das als bestimmte Ausgangsprinzipien der temporalen Organisation der Singweisen betrachtet werden. Solch eine Klassifizierung von Frühfolkloremelodietypen erfordert aber eine besondere Erforschung, was aus dem Rahmen der vorliegenden Abhandlung hinausführen würde.

Eine ähnliche Klassifizierungsmethode dürfte auch an so komplizierte Zusammenhänge angewendet werden wie das Gegeneinander von Versen und Singweisen. Solch eine Kombinationsmethode hatte der Verfasser u.a. bei der Analyse der jakutischen epischen Lieder benutzt.

4.3. Zur tonhöhenmäßigen Organisation des frühen Folkloresingens zurückkehrend, sollte man noch einmal eine überaus wichtige Frage zu beantworten versuchen: Bilden die betrachteten Intonierungstypen ein abgerundetes Klassifikationssystem oder nur eine unvollkommene Anhäufung von einzelnen Betrachtungen, partiellen Feststellungen in bezug auf verschiedenartige musikalische Erscheinungen? Und bei positiver Antwort bleibt es noch offen, ob die hier vorgeschlagene Klassifikation nur spekulativ sei, prinzipiell unfähig, die ganze vorstellbare Vielfalt der Intonierungsmethoden zu umfassen, – oder ob hinter der äußeren Harmonie des vorgeschlagenen Systems stichhaltige und wirksame Prinzipien der Ausgangsformen der Organisation des tonhöhenmäßigen Kontinuums stecken. Eine endgültige Antwort auf diese Fragen wäre nur nach praktischer Prüfung der vorgeschlagenen Methode mit Hilfe der Computerforschung der analogen Modelle möglich. Bis dahin ist es nur möglich, zum Abschluß ein hypothetisches Schema der Herausbildung des tonhöhenmäßigen Denkens vorzuschlagen. Diese Schema soll gewissermaßen die Evolution des melodischen Singens widerspiegeln:

Schema 3

Die Unterscheidung des anfänglichen (embryonalen) Entwicklungsstadiums der tonhöhenmäßigen Strukturen von den fortgeschritteneren Formen der tonalen Melodik läßt eine deutlichere Vorstellung von der geschichtlichen Evolution des melodischen Singens gewinnen, die im großen und ganzen von den unbestimmtbeweglichen Formen zu den höhenmäßig stabilisierten Systemen der Pentatonik und Diatonik führt. Die letztgenannten Systeme könnten als Weiterentwicklung des γ-Intonationsprinzips betrachtet werden, das einer deutlichen Differentiation in "koordinatonale" und "subordinatonale" Systeme unterliegt.

Die beschriebenen frühen Typen der Intonierung hängen also von qualitativ verschiedenartigen Zuständen des melodischen Tones ab. Dabei werden außer den absoluten und relativen Höhenparametern eines Tones auch seine unterschiedliche höhenmäßige Bestimmtheit und musikalisch-semantische Bedeutung in Betracht gezogen. Zum Schluß muß man bemerken, daß die Notationen archaischer Singweisen verschiedenerlei gelesen werden können, insofern diese Notationen sowie ihre Interpretationen Ergebnisse verschiedener Methoden der graphischen Modellierung der Frühfolkloremelodik darstellen.

Deutsche Fassung: Jurij Semenow

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения