Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения

Глава 2. Звукорядный подход

Музыкально-теоретическое исследование, если это не сугубо вспомогательная работа, оправдано постольку, поскольку оно затрагивает содержательную сторону музыкальных явлений. Теоретические концепции, касающиеся мелодики, должны помогать выявлению её музыкальных смыслов. Путь же к ним лежит через изучение высотных отношений, которые позволяют себя зафиксировать.

Звуковысотные нормы народной мелодики могут осмысливаться на трёх уровнях: звукорядном, ладофункциональном и интонационном. Согласно степени сложности это предполагает три этапа исследования. Они приблизительно соответствуют соотношению анатомических, физиологических и гомеостатических исследований в биологии. И там и здесь прежде чем понять принципы функционирования и саморегуляции, необходимо уяснить строение.

Анализ звуковых шкал, встречающихся в песенном фольклоре, даёт лишь первое приближение к смысловой сфере. Он фиксирует внешние, более или менее статичные параметры.

Ладофункциональный подход к фольклорной песенности тоже приносит сравнительно скромные результаты. Отчасти он всё ещё скован нормами композиторской музыки гомофонно-гармонического склада и рассматривает звуковысотные отношения сквозь призму субъективно ощущаемых тяготений.

Интонационное же осмысление народно-песенной мелодики – это тот третий уровень, который призван синтезировать достижения и преодолеть ограничения двух предшествующих подходов. Только он способен выявлять сущность организующейся звуковысотности в её нерасторгаемом единстве с процессуально-динамической природой мелоса.

Изучение звуковысотности сравнительно просто разносится по этапам и уровням лишь там, где в самой мелодической практике высотные принципы интонирования сложились в более или менее устоявшиеся системы. У истоков же этих систем основания для того, чтобы выдерживать последовательность аналитических подходов, весьма зыбки.

Конечно, и в таких случаях интонационный анализ не может не опираться на звукорядные и функциональные констатации. Но первичные лады и звукоряды пребывают в стадии сложения, они лишь вызревают в живом интонационном процессе. Они несут изменчивые, порой ещё не вполне определённые смыслы, уловить которые невозможно, не рассматривая конкретные мелодические образования под разными углами зрения.

Возникает замкнутый круг. Круг, в котором строгое разграничение аналитических уровней не только невозможно, но и противопоказано. Всё здесь вытекает одно из другого. Рассмотреть обособленно высоту, функцию или значение (смысл, семантику) не удаётся. В этом и заключается главная трудность. И потому последовательности трёх аналитических этапов – звукорядного, функционального и интонационного – дόлжно придерживаться лишь в самом общем плане.

Звукоряд, лад, интонация

И всё-таки начинать надо со звукорядов. Хотя сам по себе звуковысотный анализ песен не слишком продуктивен, помимо звукорядного «прочтения» едва ли возможно проникнуть в содержательную суть мелодики. И не только потому, что движение от внешнего к внутреннему, от очевидного к скрытому, от простого к сложному проще и естественнее. В музыке, как и в искусстве вообще, простота и ясность обманчивы. Нередко именно они ставят исследователя перед наибольшими трудностями.

Простая мелодическая линия, в ней скрыта необъятная сложность.

Г.В. Чичерин о Моцарте (Чичерин 1971, 260)

Будучи наиболее доступной для слушателя, мелодия оказывается менее доступной для исследователя.

(Папуш 1973, 135)

Утверждения эти справедливы и по отношению к фольклорной мелодике и её звукорядам. Конечно, легко прибегнуть к спасительному логическому ходу, согласно которому вначале возникли секунды, затем к ним присоединились терции, кварты, квинты – вплоть до октав и далее. Но фольклорная реальность не считается с удобствами теоретических построений. Сравнительно доступный для наблюдения звукорядный остов оставляет много трудно разрешимых вопросов.1

Звукорядный подход сформировал нашу музыковедческую традицию. Прислушаемся к наиболее употребимым терминам. «Трихорды», «пентахорды», «ангемитоника», «хроматика»... Они отсылают прежде всего к количеству ступеней и интервалам. Даже такие сложные явления, как лад и диатоника, по-прежнему воспринимаются прежде всего через их звукорядные нормы.

Итак – звукоряд, лад, интонация.

Тема предпринимаемого исследования понуждает конкретизировать эти ключевые понятия и рассмотреть их во взаимосвязи. Разумеется – под определённым, раннефольклорным углом зрения. Термины эти сопричастны глубинной специфике музыки и существены с методологической точки зрения. Особенно последний из них, коль скоро интонационный уровень провозглашается конечной целью разысканий.

Более или менее упорядоченные высотные шкалы (звукорядность), системный характер отношений между составляющими шкалу ступенями (ладовая функциональность) и процессуально-смысловая сторона мелодики (интонационность) – вот то, что определяет специфику мелодического мышления.

От высотных шкал через ступеневые отношения к интонациям – таково последование явлений многократно возрастающей сложности, но стремительно убывающей ясности. Операции на звукорядном уровне – общедоступная процедура. Споры по поводу ладофункциональных отношений не часто, но приводят к убеждающим результатам. В дискуссиях же об интонационных смыслах всё ещё сталкиваются разноречивые суждения. Число предлагаемых определений обычно соответствует степени сложности каждого из явлений, однако количество предлагаемых дефиниций, как правило, обратно пропорционально их убедительности.

Что такое звукоряд (scala) понятно на уровне обыденного сознания. Это слово этимологически прозрачно и мало у кого возникает желание оспорить формулировки из учебников элементарной теории. Иное дело «лад» – специфически русское слово. Оно означает (и не только в музыке) складность, слаженность, гармоничное согласие. Говоря о ладе, большинство музыкантов имеют в виду функциональную взаимосвязанность ступеней звукоряда. В «Проблемах формирования лада» я давал развёрнутое определение, ориентированное на ранние стадии мелодического мышления: "Лад есть функциональная взаимообусловленность всех опорных тонов звуковысотной структуры, сложившаяся в результате исторического развития определённого типа мелодики и в процессе непосредственного интонационного становления конкретного песенного образца" (Алексеев 1976, 115).2

Так или иначе, существуют различные определения лада, отражающие авторские подходы, но в целом они складываются в не слишком противоречивую систему, в которой дополняют и оттеняют друг друга. Что касается интонации, то различных её пониманий накопилось чуть ли не больше, чем высказывающихся по этому поводу авторов. Борис Владимирович Асафьев, который, следуя за Эрнстом Куртом и Болеславом Яворским, ввёл этот термин в широкий музыковедчекий оборот, сам пользовался им довольно вольно.

Чтобы не осложнять ситуацию, не стану пока предлагать свои определения, но для того, чтобы приблизиться к смыслам, вкладываемым в общеупотребительные слова, попытаюсь пойти косвенным путём – путём описаний через систему аналогий.

* * *

...в завязи термина, как правило, лежит метафора. Так что из одного родника текут поэзия и естествознание.

(Гачев 1991, 26-27)

Метафора гораздо умней, чем её создатель...

(Георг Кристоф Лихтенберг)

В подобных высказываниях большая доля правды. И потому мне кажется, выстраивание системы уподоблений порой способно разряжать кризисно-тупиковые ситуации, которые возникают при выработке фундаментальных категорий.3

Одна, даже удачно найденная, аналогия работает в ограниченных пределах. В меняющемся контексте она способна направить по ложному пути.

Пример тому – сравнение звукорядов с фонетическим составом речи. Частичный результат оно приносит. Вариативность высотных шкал можно, например, увязать с аллофонами. Но под другими углами зрения уподобление звукорядных ступеней фонемам некорректно. Не слишком убедительны и упомянавшиеся биопараллели к мелодике, дань которым была отдана мною в работе о якутских песнях (Алексеев 1969, 73-75).

Если ограничиться одной областью сравнений и довести их до логического конца, легко скромпромитировать саму идею уяснения по аналогиям. Сопоставительную инерцию, увлекающую мысль в одно русло, следует пресечь другими аналогиями, ибо разноплановые сопоставления способны скорректировать друг друга.

Безоглядные аналогии становятся опаснее при переходе к более сложным уровням организации. Сравнения тонов (тонем) с фонемами или ладов с живыми существами что-то проясняют в структуре и в содержательных возможностях мелодики. Но лингвистические параллели, а тем более организмические идеи не плодотворны, когда речь заходит об ускользающей сущности песенной мелодики как особого вида творчества. Строго говоря, художественные явления не имеют аналогов вне сферы искусства.4

Поэтому, если искать убедительные аналогии к интонации как центральной структурно-смысловой единице музыкальной речи, нужно прежде всего обратиться к временным, процессульно-динамическим видам искусства. Больше всего для этого подходит кинематограф.

* * *

Сравнительно молодое искусство кино, синтетическое по своей природе, уже достаточно продвинуто в теоретическом осмыслении. В нём выработалось своё ключевое понятие, глубиной и ёмкостью не уступающее тому, что в русскоязычном музыковедении называют интонацией. Сама собой напрашивается здесь аналогия с кинематографическим «кадром».

...минимальная единица монтажа...

...основная единица композиции киноповествования...

...единство внутрикадровых элементов...

...единица кинозначения...

...одна из основных функций кадра – иметь значение...

...кадр – основной носитель значения киноязыка.

(Лотман 1973, 36-37)

Если мысленно заменить в приведённых высказываниях понятие «кадр» на слово «интонация», ни одно из них не потеряет смысла. Аналогия с кинокадром представляется намного более полной и действенной, чем сопоставление интонации со словом в языке или с продуктами гомеостазиса.

Лотман считал, что с помощью кадра сознание расчленяет и схватывает непрерывную череду мелькающих на экране изображений, «накладывает на неё сетку осмысления». Не в том ли заключается и основная функция мелодической интонации? Не подобную ли «сетку осмысления» набрасывает она на звуковой поток, проясняя высотное (как, впрочем, и временнόе) строение напева?

Кадр как дискретная единица имеет двойной смысл: он вносит прерывность, расчленение и измеряемость и в кинопространство, и в киновремя. При этом, поскольку оба эти понятия измеряются в фильме одной единицей – кадром, они оказываются взаимообратимыми.

(Лотман 1973, 33)

Интонация, как и её сольно-песенный эквивалент – попевка, тоже является одновременно и временнόй, и звуковысотной ячейкой, наделённой конкретным музыкальным смыслом. Из последования попевок-интонаций в живом течении мелодии складывается и её высотная, и её композиционная структура.

Интонация есть тó, что связывает два основных измерения в мелодике – высоту и время. Можно сказать: интонационная теория – это «теория относительности» в музыке, теория взаимообусловленности двух векторов мелодического развития – ладозвукорядного и метроритмического. И она имеет реальное основание постигать глубинные мелодические смыслы.

Проблема звуковысотного пространства

Природа стремится надёжно упрятать зарождение нового качества. Именно так происходит в мире живого. Теолог и антрополог, первооткрыватель синантропа Пьер Тейяр де Шарден называл это законом устранения черешков. Нечто подобное происходит и в мире осмысленного. У истоков музыкального мышления – в частности. Однажды зародившись, музыкальные смыслы уже не возникают совершенно заново. Мы наблюдаем, как они развиваются в руслах фольклорных традиций, но всегда как отчасти уже состоявшиеся. Относительно праистоков звуковысотного мышления нам приходится строить догадки или – выражаясь языком науки – выдвигать гипотезы.

Чтобы наш взгляд проник глубже в тайну явлений, связанных с возникновением жизни, надо было бы, чтобы где-то на Земле жизнь продолжала зарождаться на наших глазах. Однако этот шанс нам как раз и не дан. Разве только (кто знает?) химики сумеют воспроизвести этот феномен в лаборатории.5

(Teilhard de Chardin 1955)

Сколько не вглядываться в глубь фольклорных веков, нам не разглядеть росток формирующегося звукоряда, как не дано наблюдать вживую первую амёбу или первого человека. Родники ладоинтонационных процессов надёжно укрыты. Каким в действительности был смутно ощущаемый нами исходный плацдарм (или плацдармы), захваченный поющим голосом в отпущенном ему природой частотном диапозоне? Где тот шаткий, блуждающий островок, который сознание могло удерживать в ещё необжитом звуковысотном пространстве? – ответить с уверенностью мы вряд ли когда-нибудь сможем.

А может быть, никакого звуковысотного пространства вообще не было в первоначальных ощущениях поющего человека? Устойчивые звукопространственные ассоциации утверждались, скорее всего, лишь в длительном историческом развитии (кстати сказать, как и само представление о линейном – «историческом» – времени). И если мы с трудом мыслим музыкальный звук вне фиксированной высоты, это вовсе не означает, что так было всегда. То, что стало для нас высотой, долго было поглощено тембром – этим извечным и неотторжимым свойством природного звука. Высоту как осмысленное качество мелодического тона слух должен научиться воспринимать. Её осознание предполагает практические навыки.

«Густой», «толстый», «тонкий» – вместо «низкий» или «высокий» – так и сейчас говорят о певческих голосах в народе. Не свидетельство ли это того, что у истоков мелодического мышления тембровый слух преобладал над высотным?

То же самое обнаруживают музыкально-педагогические и психологические эксперименты. Перед тем, как научиться улавливать движение мелодической линии, и, тем более, различать интервальные соотношения, ребёнок воспринимает изменения высоты как «смену светлот» (Теплов 1985, 111). Диффузное, тембровысотное ощущение звука, очевидно, преобладает и в раннепевческой практике. Научающемуся петь поначалу так же нелегко вычленять высоту из тембра, как нотировщику фиксировать высоту разговорной речи.

Тембр есть свойство каждого звука, музыкальная же высота есть свойство, характеризующее звук в его отношении к другим звукам... Ощущение музыкальной высоты возникает только при восприятии звуковысотного движения.

(Теплов 1985, 86)

Первичная звуковая активность не сводится к завоеванию высотного пространства. Ощущение пространства могло вообще не возникать на начальных этапах сложения мелодики. Скорее ощущение это было связано с расчленением непрерывного звукового потока и с извлечением из возникающих темброрегистровых образований их по началу смутных высотных характеристик. Лишь постепенное накопление опыта и результатов такого извлечения должно было породить представление или, точнее сказать, неосознаваемое ощущение чего-то вертикально ориентированного, в чём эти образования располагаются.6

Смысл в музыке выявляется только посредством сравнения различий... Слуховое восприятие опирается на возникшую в процессе фило- и онтогенеза способность человеческого сознания к спатиализации... Такое хорошо знакомое музыкантам пространственное представление, как линия, является не метафорой, но реальным фактом перцептивно-слухового опыта... Возниковение образа линии происходит на уровне восприятия любого изменяющегося звука,.. то есть на домузыкальной, досемантической стадии.

(Арановский 1974, 261-263, 265)

Но обязательно ли эти различия должны осознаваться как высотные, чтобы можно было считать, что мы имеем дело с музыкой? И разве обязательно, чтобы мелодическая линия мыслилась как высотная?

В реальности представление о звуковом пространстве может реализоваться не как высотное, но как недифференцированное, тембродинамическое пространство, в котором высотные характеристики звука находятся в свёрнутом, невыявленном качестве. Другое дело, что только с более или менее определившейся высотой из первичной звуковой «массы» рождается то, что мы обычно называем интонацией, мелосом, мелодией.

Мелос – не простое сопоставление тонов, но первичная непрерывная связь их, из которой высвобождаются отдельные тоны.

(Курт 1931, 45)

Гаммы примитивной музыки являются тем, что мы искусственно в ней выделяем: в сознании певца существует только мелодия, но не гамма.

(Bose 1939)

Говоря психологически, не мелодия строится из интервалов, а интервалы извлекаются из мелодии.

(Теплов 1947, 167)

Именно «высвобождение тонов» лучше всего характеризует архаическую мелодику, но даже если при этом захватывается широкий частотный диапозон, это вовсе не свидетельствует об освоении и тем более окончательном покорении звуковысотного пространства. Другое дело, что для нас восприятие любого мелодического движения как высотных изменений уже непреодолимо, оно представляется нам константным свойством музыки, отвлечься от которого мы уже не в силах.

Воспринимая изменчивый поток мелоса, мы как бы созерцаем событие, происходящее в пространстве...

Впечатление вещественного и пространственного возникает уже при непосредственном ощущении от звучания и глубоко связаны с первоисточником музыкального становления.

(Курт 1931, 35, 55)

Способность воспринимать музыку вне высоты нами, действительно, почти утрачена и нам приходится учиться этому заново.7 За такого рода трудностью стоят больше, чем просто инерция или одна только внешняя зависимость от нотно-графической системы записи. Скорее сам этот способ записи был предопределён возникшими перед тем представлениями.

И всё же... Преобладание тембрового слуха над высотным, отмечаемое у истоков музыкального мышления, не отменяет необходимости перевода исходных звучаний в вертикальный план. Без этого трудно осознать, откуда и к чему было направлено развитие музыкального мышления.

Нотная запись и звуковысотная выразительность

Существует ещё одна труднорешаемая проблема. Проблема пригодности нотной системы записи для изучения архаического мелоса. Трудности заключаются не столько в том, что многие раннефольклорные напевы с трудом и натяжками укладываются в равномерно темперированные шкалы, сколько в опасности принципиально исказить смыслы фиксируемых таким образом мелодий.

Мы приучены считать выразительность и содержательную ценность записываемых напевов связанными с их интервальным составом, с измеримыми очертаниями мелодических линий. Нам трудно представить себе, что смысл зафиксированной в нотном тексте мелодии может заключаться совсем в ином, что её выразительность может быть не высотной. Но если мы признаём принципиальную допустимость вневысотной выразительности и даже её преобладание на ранних этапах формирования песенности, то тем самым мы лишаемся оснований целиком полагаться на нотные транскрипции.

Нотная запись нацелена прежде всего на определившуюся высоту тона. Она неплохо приспособлена запечатлевать ритмы (хотя изощрённые в метроритмическом плане культуры доставляют немало забот нотировщикам). Она в какой-то мере даёт представление об артикуляционных штрихах. Но она не отражает тембровые характеристики звука, столь важные в изначальном пении.

Вот почему, чем более ранний пласт песенности мы тщимся перевести в нотные тексты, тем больше приходится делать оговорок и предпринимать ухищрений. И в результате рано или поздно наступает момент, когда словесное описание архаического пения способно дать более достоверное о нём представление, чем скрупулёзные и «усовершенствованные» таким образом нотные изображения.

Другими словами, надо отдать себе отчёт, что нотировки многих раннепесенных напевов переводят их в принципиально иную, чуждую им систему интонационных смыслов. И тогда сам собою возникает вопрос: если перевод таких напевов на язык точных высотных отношений насильственен, то целесообразен ли он вообще?8

* * *

Жёстко фиксируя высоту, не всегда существенную для раннего пения, мы тем самым привносим в него чуждые ему музыкальные смыслы. Заблуждаемся сами и невольно вводим в заблуждение других. По существу, к тому же ведёт и желание записывать нотными знаками речевое или, например, плачевое интонирование, которое таким образом безосновательно сближается с интонационностью песенной.

Вот образец экстатического похоронного голошения из сборника песен с родины М.Мусоргского (Земцовский 1967, 120):

Пример 1

Сверхширокие, более чем двухоктавные скачки, а вернее – тембро-регистровые перебросы голоса – вряд ли столь определённы по высоте, как можно думать, глядя в нотную запись. Они озадачили собирателя, который признаёт, что «общепринятая нотация здесь бессильна».

Только непосредственное воприятие может дать представление о торопецких причитаниях, в которых слёз больше, чем нот.

(Земцовский 1967, 121)

Широкий разрыв между высотными уровнями в плачевом интонировании – вовсе не исключительное явление. Он характерен и для других русских областей.9 Для плачей не только похоронных, но и для голошения невест на свадьбах. Вот образец из другого сборника Изалия Земцовского (1975, 39):

Пример 2

Нечто подобное можно встретить, обратившись и к неплачевым образцам. Например, к скандирующему слова «скорому» пению.

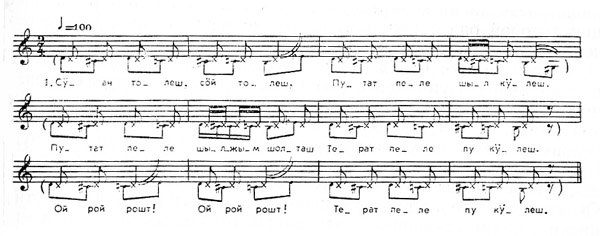

Марийская свадебная частушка «Идёт свадьба, как война» (в дословном переводе «Идёт свадьба – шум идёт»), сатирическая по духу, подчёркнуто «проговаривается», скандируется. Но при этом в ней явственно проступает и высотная линия. В нотах передать это крайне трудно, ибо речевая артикуляция здесь доминирует над мелодической. Редактируя сборник Олега Герасимова, я предложил на выбор два варианта записи. Оба они – схематически-одноуровневый и высотно-конкретизированный – не удовлетворили собирателя. В сборник был включён компромиссный, «совмещённый» вариант (Герасимов 1978, 15-16):

Пример 3

Двуплановая запись здесь призвана отразить двойственность интонирования, считать которое речевым, внемузыкальным было бы ошибкой, как было бы ошибкой осмысливать высотность такого типа по песенным нормам. Подчёркнутая декламация и выпеваемая высота, речевое и мелодическое начала сплетены неразрывно. Одноуровневая транскрипция, фиксирующая только ритм, или мелодизированная, «хроматическая» версия в равной мере исказили бы интонационную суть этой частушки. Ибо обе они пораждают неадекватные смыслы.

Итак, всё ещё доминирующий в фольклористике диастиматический принцип нотирования – это порождение системы звукопространственных представлений. Без них традиция нотного транскрибирования и не сложилась бы.

Нам удобно различать то, что мы умеем фиксировать.

(Ланглебен 1972, 432).

Но и фиксировать мы можем только то, что научились различать. Потому оценивать возможности фиксирующей системы, её сильные и слабые стороны, границы её корректного применения можно, лишь отчётливо представляя себе и совокупность объектов, ради фиксации которых она была создана, и теоретический фундамент, на котором она возникла.

Для пятилинейного нотного письма таким основанием явилась композиторская музыка европейского стандарта. Как и всякая система записи, нотация эта весьма условна и не универсальна. Развитие композиторского мышления рано или поздно создаёт здесь кризисную ситуацию. Свидетельство этому – учащающееся стремление композиторов реформировать систему записи создаваемой ими музыки.

Что же касается народной музыки, особенно ранней, то сам полутоновый масштаб двенадцатиступенной темперации слишком груб, чтобы улавливать рождающиеся смыслы в движении нестабилизировавшихся ступеней. Нужна «сеть» помельче. И не случайно в фольклористических трудах широко используются разные способы субхроматической коррекции (обзор наиболее употребительных из них можно найти в соответствующем разделе моей книги о нотировании народной музыки – Алексеев 1990, 65-74)10.

Для выявления глубинных принципов организации архаического мелоса вреда от нотной записи, ориентированной на композиторскую классику, едва ли не больше, чем пользы. Эта система записи «цементирует» непонимание внетоновой музыки, ибо фиксируемому звучанию навязываются тональные шаблоны и в результате оно соответствующим образом воспринимается и музыкальными читателями. Так рождаются смыслы, которых нет.

Примечания

1Как отличить давно описанные «китайскую гамму» от «шотландской», «венгерскую» от «цыганской» или «восточной»? Можно ли приписать конкретные звуковые ряды одной, и только одной песенной культуре? До сих пор неясно, есть ли инонациональные параллели к «сезонным» звукорядам Ф.А. Рубцова (Рубцов 1973, 8-91), к «южнорусскому тритону» (Щуров 1973, 117-126), «украинскому ладу» (Дубравин 1972).

2В "Summary" к названной книге её редактор Валерий Ерохин предпринял удачную, на мой взгляд, попытку вписать термин "лад" в общеевропейскую традицию:

«In this connection, attention should be drawn to the circumstance that the Russian musicological term "лад" (literally: in the first place, "concord", "harmony", and, seсondly, "manner", "mode"), which is in current use in this country, is virtually not to be rendered, to the full extent, by means of any single Englich (or German, or French, etc.) word, so the common way to translate it – as "mode" – is far from providing a really exact equivalent of that notion, which, in the context of our musicologists' writings, often implies the idea of organic coherence of the sound-material employed. Meanwhile, the Russian term under discussion is no less than an appropriate vehicle for conveying the common musicological acceptation of the English (and French) word "mode" as one of the conceivable arrangements of several notes in a scale, particularly in reference to a given fundamental tone. To put it differently, the Russian term is, by tradition, much more comprehensive than its counterparts in the rest of the world. That is why the Russian word in question is often – when implied just in its wider sense – being rendered here as "modal organization", or "modality". It is necessary to take into account that such descriptions, too, are not adequate enough to suggest the general idea (almost inseparable from the Russian term) of a meaningful interplay in which the tones of different pitch are bound to be involved as an indispensable condition for musical structures of a certain, if not every, kind. Nevertheless the expression "modality", "modal organization", and the like, appear, for the nonce, to be expedient to apply to certain points of the present book (and of some other works by Soviet authors) with the view of distinguishing the universal quality of various folk tunes (and of various musical texts in general) that has just been outlined from the concept of one or other particular mode. It is also noteworthy that the conception of modal organization has been treated by the leading Russian theorists with a good deal of flexibility: on the one hand, "modality" is supposed to cover what is commonly qualified as "tonality"; but on the other hand, the former – just in contrast with the latter – is occasionally felt to be devoid of structural precision, "vertical polyphony", unambiguous centripetency, and other well-known attributes of "tonal" music (or of its classical variety at any rate). So modality is somehow or other taken – by most of this country's musicologists – to be the source and course and groove and move of musical thinking. One or other form of modal organization determines both the obscure remote past of the human "sense of music" and its crystal yesterdays, its turbulent present and well its vague and novel future...» (Алексеев 1976, 284-285).

3В теории музыки такими категориями являются интонация и артикуляция. На подступах к работе «Пение и говорение. Основы антропофоники» я старался продвинуться в этом же направлении, рассматривая интонирование в музыке в паре с музыкальным артикулированием. Оба понятия сложны для определения, но подобно генетической спирали, в противопоставлении и взаимодополнении лучше поддаются прояснению.

4В.П. Бобровский, в рукописи монографии "Проблемы тематизма инструментальной музыки» (книга была опубликована после смерти автора с существенным редакторским вмешательством в текст) писал: «Из всех первичных выразительных средств наиболее музыкально специфичен лад, не являющийся чистой, непосредственной моделью никаких внемузыкальных процессов». Вероятно, так следует сказать и о музыкальной интонации.

5Полвека спустя вопрос «кто знает?» отчасти снят – геномы разгадываются. Очередь за не менее важным - за началами мышления. Здесь положение не легче, внимания же привлечено непропорционально мало. Особенно – к происхождению мышления невербального.

6Пространственно-двигательные представления при пользовании примитивными звуковыми орудиями – другая тема. Следует ли её касаться в данной работе, мне не ясно.

7Этномузыковеды вступили на этот путь и вступили на него вместе с композиторами, а может быть и раньше них (см.: Мартынов 2002).

8Вообще-то, систем письменной фиксации звуков – не одна. Как полагает Владимир Мартынов, существуют «два диаметрально противоположных принципа, на которых базируются различные музыкальные нотации, – принцип диастиматики, или принцип точной фиксации интервальных ходов, и принцип адиастиматики, или принцип, при котором упор делается не на фиксацию интервалики, но на фиксацию других параметров мелодизма, объединяемых понятием артикуляции; при чём артикуляция должна трактоваться здесь в том смысле, в котором она рассматривалась И.И. Земцовским, т.е. как способ существования музыки устной традиции и как выявление интонационного смысла через поведение исполнителя. Таким образом, нотации, базирующиеся на адиастиматическом принципе, фиксируют саму живую и таинственную сущность интонации, в то время как нотации, базирующиеся на диастиматическом принципе, стремятся в максимальной степени к рационализации этой сущности путём разъятия её на составные элементы. В результате звуковая данность, рассматриваемая через призму адиастиматических нотаций, предстаёт как континуальность, и та же данность, рассматриваемая через призму диастиматических нотаций, предстаёт как дискретность. Это позволяет говорить о ‘синтетизме’ адиастиматического принципа и о ‘аналитизме’ диастиматического принципа» (Мартынов 2002, 155). В самом общем плане, с этой системой представлений можно вполне согласиться, хотя в моём понимании термин «артикуляция», чтобы не утратить инструментальной ценности, не должен быть столь широк.

9 Сразу замечу, что такое контрастно-регистровое пение – достояние не только русских плакальщиц (см. примеры 9, 11).

10В нотных иллюстрациях данной книги, я продолжу придерживаться 36-ступенной темперации, предложенной много лет назад и, насколько мне известно, до сих пор избежавшей критики (Алексеев 1973). Суть этой детализирующей темперации заключается в условном делении полутона на три равные части. Соответственно, целый тон складывается из 6-ти подобных единиц. Два дополнительных микроальтерационных знака ( ![]() и

и ![]() ) выставляются не над нотами, а перед ними, что позволяет использовать эти знаки в многоголосной фактуре. Такая 36-ступенная шкала неплохо соотносится с физиологическими предпосылками «зонного слуха» (Гарбузов 1948) и легко увязывается с буквенной записью. (Для уточнения высоты на одну «зону» служат дополнительные слоги: -it для высокого варианта и -et для низкого. Например, disit – высокий ре-диез, deset – низкий ре-бемоль.)

) выставляются не над нотами, а перед ними, что позволяет использовать эти знаки в многоголосной фактуре. Такая 36-ступенная шкала неплохо соотносится с физиологическими предпосылками «зонного слуха» (Гарбузов 1948) и легко увязывается с буквенной записью. (Для уточнения высоты на одну «зону» служат дополнительные слоги: -it для высокого варианта и -et для низкого. Например, disit – высокий ре-диез, deset – низкий ре-бемоль.)

Глава 1 Глава 2 Глава 3 Глава 4 Глава 5 Глава 6 Глава 7 Послесловие

Литература Summaries Приложения