труды - works

≈ Главная Об авторе и трудах Книги Статьи и доклады ≈

≈ Воспоминания Экспедиции Документы Письма ≈

≈ Фотогалерея Аудио Видео Мои гости ≈

≈ Творческие связи ≈

В кн.: Сохранение и возрождение фольклорных традиций.

Сборник научных трудов

Государственного республиканского центра русского фольклора, выпуск 6.

Русский фольклор в инокультурном окружении.

М., 1995, с. 51-69, 163-167.

|

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

|

Поскольку исследования межнациональных взаимодействий в фольклоре методологически малоразработанная область в музыкальной фольклористике, а процессы межэтнического обмена в песенных культурах, несмотря на противодействующие этим процессам общественно-политические тенденции, продолжают оставаться достаточно активными, актуальность проблемы по-прежнему бесспорна.

Подступы к этой проблеме могут быть разными: от конкретно-эмпирических до общеметодологических, а выбор соответствующих подходов может быть продиктован различными научными целями. Избранный в данной статье подход основывается на следующем:

1. Взаимодействие устных музыкальных культур, как и вообще почти всякое взаимодействие, сопряжено с некоторой неизбежной деформацией приходящих в соприкосновение явлений.

2. В связи с этим стадия первоначального контакта может восприниматься исследователем, а нередко и самими носителями фольклорно-песенных традиций как весьма болезненная (недаром многими фольклористами высказываются сожаления по поводу утраты чистоты стиля в новых пластах народной песенности и вторжения в неё чуждых элементов).

3. Последствия первоначальной деформации могут быть различными — от постепенного отторжения чужеродных мотивов до их полной ассимиляции. Нередко же трансформация народной песенности под сильным воздействием вторгающихся инокультурных образований может привести к утрате исконных свойств принимающей традиции и даже к её вырождению.

4. Судьбы взаимодействующих песенных культур во многом зависят от того, как, при каких внутрикультурных условиях и в какой внешней среде происходит взаимодействие.

5. Для выявления вероятных механизмов межэтнического перехода целесообразно избирать песенный материал, наиболее рельефно демонстрирующий процессы культурного взаимодействия. В большинстве случаев это материал сравнительно поздних стилевых пластов, в которых эти процесс протекают нагляднее всего, порой даже в утрированной форме. Но именно последнее обстоятельство позволяет легче выявить и описать механизмы взаимодействия, которые менее ощутимы, когда мы имеем дело с полностью стабилизировавшимися фольклорными явлениями, уже пережившими кризисную ситуацию и вошедшими в стадию, когда не только «раны зарубцевались», но и «швы сгладились».

6. Конфликтное столкновение разнонациональных элементов может приводить к существенным потерям эстетического качества. Далеко не каждая песчинка, попадающая в раковину естественно развивающейся культуры, способствует зарождению в ней песенной жемчужины. Однако, как ни парадоксально и ни горько порой, сами эти потери иногда оказываются на руку исследователю, ибо по горячим следам, пока ещё не возникло новое эстетическое качество и не наступил новый этап развития национальной песенной традиции, легче осознать специфику и механизмы интересующих нас процессов.

* * *

Мощным преобразующим вихрем ворвалась в народную жизнь революционная стихия. Наряду с другими сферами культуры коренные перемены претерпел и фольклор. Тотальная идеологизация коснулась всех областей культуры, и нельзя сказать, что народная песня стала лишь пассивной жертвой этого поветрия. По самóй своей природе она не могла не откликнуться своим поверхностным слоем на столь понятные и привлекательные революционные лозунги, откликнуться доверчиво и вполне искренне. И русская частушка, и аналогичные ей песни других народов включились в бурный интернационализирующий поток, который нёс в себе и неподдельный энтузиазм, и одновременно очевидную угрозу глубинным пластам народнопесенных культур. Для фольклора наступили трудные и, как казалось многим фольклористам, последние времена. Политическая конъюнктура затронула даже традиционно невосприимчивые к политическим переменам жанры. Стихи и песни официально одобряемых авторов и любимые мелодии вождей, благодаря средствам массовой пропаганды и порой не без посреднических усилий фольклористов, быстро и иной раз довольно глубоко входили в сознание не только молодых, но и значительной части пожилых носителей фольклорных традиций. Недаром до сего дня продолжают бытовать в народе вполне фольклоризировавшиеся песни первых десятилетий революции, нередко вобравшие в себя разнонациональные интонационные истоки.

Искренне тянувшаяся к новому, фольклорная культура невольно вступала в разрушительный этап своего развития. С готовностью подхватывая ложные (как в конечном счете оказалось) идеи, фольклорная среда ускоряла и без того быстротекущие процессы этнической ассимиляции, устремляясь тем самым навстречу если не своей погибели, то во всяком случае серьёзным кризисным потрясениям. Другое дело, что в горниле усиленного межнационального общения рождались и вполне жизнеспособные гибриды, и новые интонационно-стилевые образования.

В фольклоре подчёркнутая консервативность, позволяющая говорить о своего рода тяготении к константности, всегда соседствовала со страстным желанием актуализироваться. Фольклор и мода не столь уж несовместимые вещи, особенно в импровизационных и относительно более поздних жанровых пластах.

Обратимся к конкретным примерам и начнём с уже приводимого мною [1, с. 148-155].

Одной из самых распространённых песен в 1920-30-е годы стала песня «Проводы» («Как родная меня мать провожала»). Соединившая частушечные стихи Демьяна Бедного с мелодией популярной украинской песни «Ой, що ж за шум учинився» [2, с. 15], она породила поток разноязычных и стремительно фольклоризировавшихся вариантов, среди которых была и якутская версия этой песни. Занесённая красноармейскими отрядами в годы затянувшейся на севере гражданской войны, она получила широкое хождение с новыми, специально под её трансформированный напев созданными в 1930 году стихами молодого якутского поэта Владимира Новикова (Күннүк Урастырова). В якутской версии эта песня называлась «Поход», и её текст (слегка изменённые первые 7 строф из 14-ти, сочинённых поэтом) лишь в самом общем плане соотносился с содержанием русскоязычного оригинала: в песне также шла речь о проводах комсомольцев на фронт, хотя конкретные образы стихотворения были вполне оригинальными.

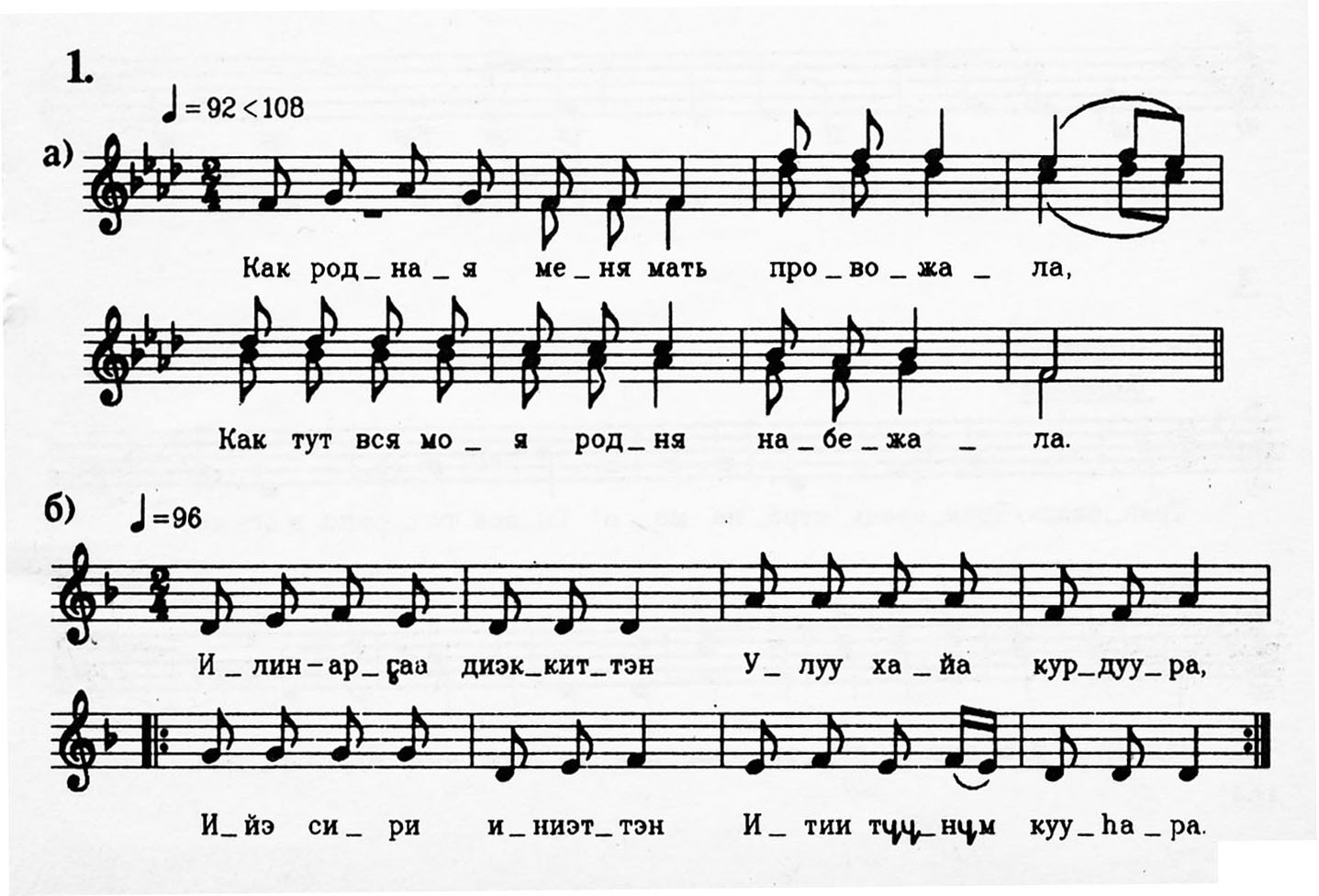

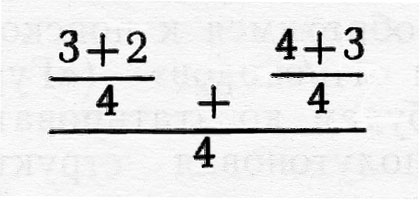

Значительно показательнее для нас мелодическое сопоставление напевов:1

Первое, что бросается в глаза при сравнении мелодий, — это заметное сокращение диапазона во второй из них. Полный восьмиступенный диатонический звукоряд двухголосного русского варианта уступает место квинтовому пентахорду одноголосного якутского. Последний словно имитирует широкий интервальный размах заимствуемого напева в более привычных для позднетрадиционной якутской песни звуковысотных пределах.

Для того чтобы глубже осознать особенности звукорядной трансформации мелодии при переходе её в якутскую песенность, следует хотя бы кратко охарактеризовать звуковысотные нормы традиционной якутской мелодики, исследованные мною в книге «Проблемы формирования лада» (М., 1976).

В отличие от развитой русской диатонической ладозвукорядной системы, в строении высотно подвижных звукорядов традиционного якутского мелоса действуют две ограничивающие тенденции:

1) четырёхступенный предел, лимитирующий количество входящих в звукоряд тонов;

2) равенство или пропорциональность образующих звукоряд межступеневых промежутков, являющихся либо равновеликими, либо сокращающимися по мере повышения регистра.

В этом отношении напев якутского «Похода» явно ориентирован на нормы традиционного интонирования, хотя в целом несколько нарушает их. Суммарный его звукоряд включает пять звуков, но образующийся в итоге квинтовый пентахорд в полном виде не встречается ни в одном из мелодических построений. Другое отступление от принятых у якутов норм интонирования — большетерцовый отрыв квинтового тона в первой половине напева. Но и он не слишком режет традиционно настроенный слух, ибо в какой-то мере может быть воспринят как часто практикуемое выпевание характерных для якутской вокальной культуры фальцетных призвуков (кылыhах'ов).

Как видим, ладоинтонационный перевод широкодиапазонного русско-украинского напева в якутскую интонационную сферу ведёт к своего рода компромиссу: мелодия утрачивает часть своего звукоряда, но в то же время раздвигаются ступеневые границы традиционной якутской песенности.2

Любопытно проследить, как претерпевает характерные изменения сам текст этой песни ещё внутри русской песенной традиции. Переиначенной оказывается первая же строка. У поэта строфа звучит как типичная, насквозь зарифмованная частушка:

Как родная мать меня

Провожала,

Как тут вся моя родня

Набежала...

В поющейся народной версии происходит, казалось бы, незначительная перестановка — слова «мать» и «меня» меняются местами. Но от этого не просто теряется рифма, как пишет Е.А. Сергеев [5, с. 60-61]3. Изменяются ритм и форма строфы, её стих становится характерным для украинской и русской народной песенности одиннадцатисложником (7 + 4):

Как родная меня мать / провожала,

Тут и вся моя родня / набежала...

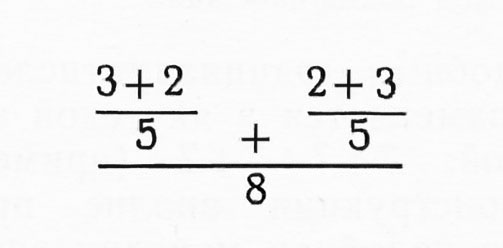

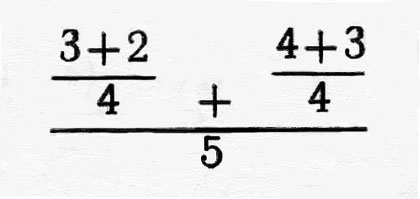

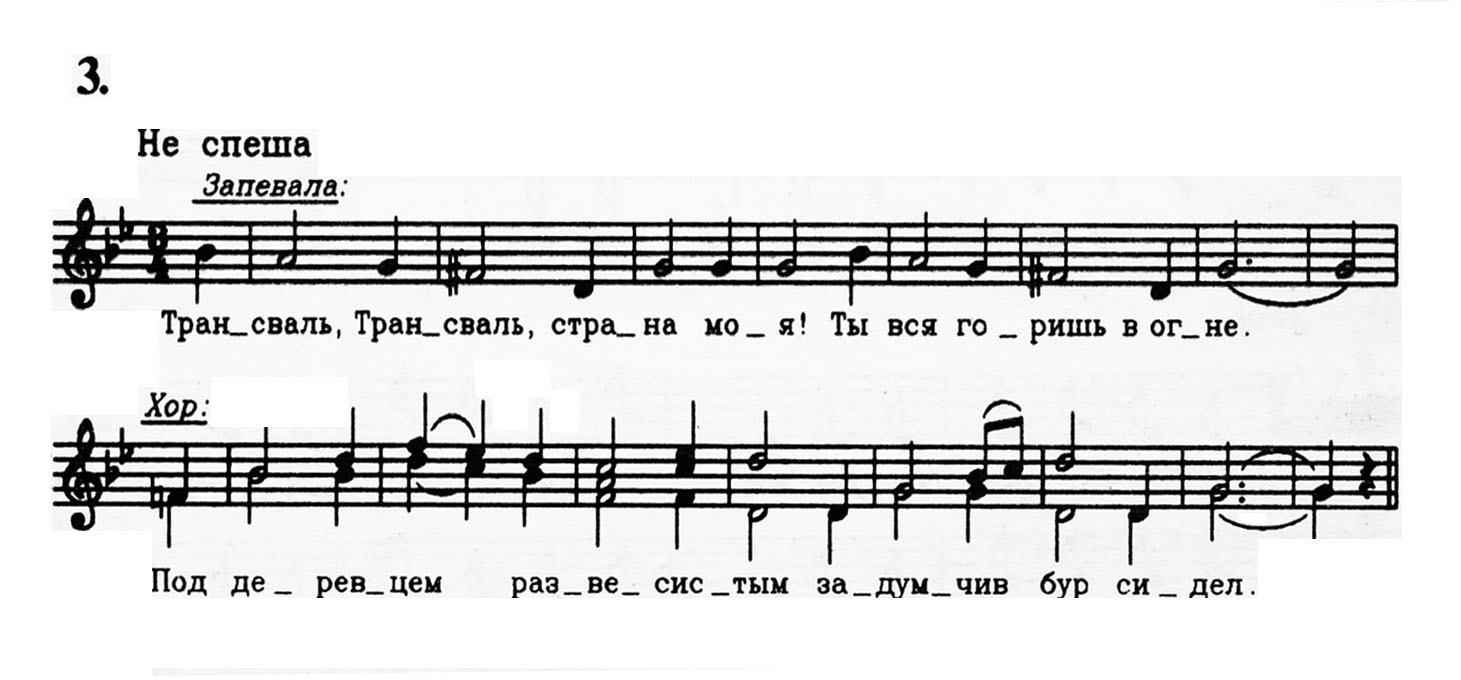

Для якутов подобный одиннадцатисложник не характерен, и потому он заменяется в якутской версии типовой семисложной строфой: 7 + 7 + 7 + 7 (пример 1б). А вот для бурятов такая конструкция вполне привычна, и потому в их интерпретации подобная мелодия вполне может сохранить одиннадцатисложную структуру стиха. Зато неприемлемым для пентатонической песенности оказывается диатонический лад «Проводов». В результате звуковысотная трансформация этой мелодии при заимствовании её бурятами должна выглядеть достаточно сложной. Мы можем убедиться в этом на примере популярной в 1920-е годы песни «Гурбадьха Интернационал» («Третий Интернационал»), возникшей в 1922 году на мелодической основе только что появившихся «Проводов». Песня как бы постепенно формируется, обретая характерный мелодико-ритмический образ лишь к последним строкам куплета [6, с. 7-8].

Наблюдая последовательное становление напева в этой песне, мы становимся свидетелями нелегкого вхождения инонациональной диатонической мелодики в классическую пентатонную систему традиционного бурятского мелоса. В отличие от сравнительно простого перехода октавно-диатонической структуры русскоязычных «Проводов» в диатонический же звукоряд якутского «Похода» (ещё раз сравним примеры 1а и 1б) бурятская интерпретация мелодии требует от певца незаурядных «переводческих» усилий. Адаптация трудной иноязычной лексики и включающих полутоны диатонических попевок делают первую строфу бурятской песни словно бы поисковой, постепенно нащупывающей полнозвучный мелодический образ.

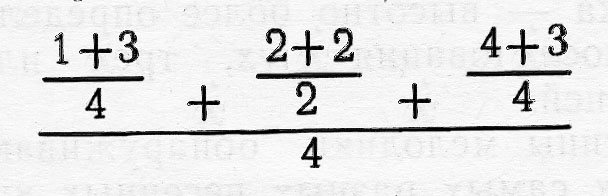

Для того чтобы отчётливо представить себе, какими разными способами осуществляется перевод напева в иные интонационные системы, небезынтересно непосредственно сопоставить ладозвукоряды русской, якутской и бурятской версий напева. Проследим для этого ступеневый состав каждого из четырёх входящих в напев двухтактовых (в бурятской версии — однотактовых) мотивов.

Русский вариант песни в этом отношении весьма экономен. Каждый его мотив включает не более двух-трёх тонов. Однако в целом мелодия содержит все восемь ступеней полноценного диатонического звукоряда (в схеме учтён только верхний голос; цифры соответствуют количеству разновысотных ступеней в каждом двутакте, четырёхтакте и всей восьмитактной строфе):

В вокальном якутском варианте (пример 1б) в каждой из двух четырёхтактных фраз достигнут традиционный для якутской интонационности четырёхопорный предел. Вместе же фразы эти образуют не менее характерную для новой якутской песенности пентахордную структуру:

В бурятской песне (пример 2) две её строфы выглядят по-разному. В первой звукоряд осваивается постепенно, варьируясь даже при повторении второй половины куплета:

Вторая строфа в этом отношении представляется единой — весь четырёхзвучный бесполутоновый звукоряд оказывается к этому времени вполне освоенным:

Примечательно, что при этом и адекватная русскому оригиналу одиннадцатислоговая ритмическая формула устанавливается только к концу второй строфы — в её дважды повторенном заключительном стихе (Вла-ди-ми-ра И-ле-ич / У-ли-я-нов). К этому же времени кристаллизуется и полнозвучная четырёхступеневая мелодическая структура, до того рассредоточенная в отдельных узкообъёмных мотивах.

Сравнивая ступеневые схемы трёх разнонациональных вариантов напева, мы видим, как широкодиапазонная многоступенная диатоника русскоязычного варианта стягивается в значительно более компактные звукорядные образования якутской и бурятской версий.

Ещё более показательным этот процесс представляется в результате углублённого интонационного анализа сопоставляемых вариантов. При этом как бы обнажаются глубинные смыслы, скрывающиеся за внешне ничем не примечательными мелодическими оборотами занимающей нас песни. Но для того чтобы осуществить подобный анализ, вновь необходим небольшой экскурс в архаические формы мелодического пения.

* * *

В исследовании «Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект» мною были выделены и описаны три типа раннетрадиционной мелодики, сохраняющие свою остаточную выразительность и на более поздних этапах формирования фольклорного мелоса:

1) α-мелодика, представляющая собою широкодиапазонное контрастно-регистровое пение на высотно неопределённых тембровых перепадах;

2) β-мелодика, являющаяся плавно глиссандирующими голосовыми спусками, нередко обусловленными постепенным расходом дыхания;

3) γ-мелодика — высотно более определённые и обычно узкообъёмные последования двух, трёх или четырёх чередующихся ступеней.

Названные типы мелодики обнаруживаются в наиболее древних пластах самых разных песенных культур, но часто они присутствуют (словно бы в частично снятом, завуалированном виде) и во вполне сложившихся диатонических и пентатонических мелодиях, нередко соседствуя или даже совмещаясь друг с другом.

Если мы снова обратимся к поисковому первому куплету бурятской версии «Проводов» («Гурбадьха Интернационал»), то должны будем констатировать, что найденная к концу строфы бесполутоновая структура остаётся почти неизменной на протяжении нормативной второй и последующих строф, в которых мы уже не найдём отражений выразительного противопоставления разновысотных мотивов, характерного для украинского-русского оригинала. Однако если внимательно проследить, каким образом происходит поиск устойчивой мелодической формулы в первой строфе песни, то не без удивления можно обнаружить любопытные ладоинтанационные нюансы, возвращающие нас и к переданным весьма обобщённо диатоническим оборотам исходного русскоязычного прототипа, и к раннефольклорным мелодическим смыслам, отнюдь не чуждым вполне современным очертаниям заимствуемой песни.

Трёхступенный начальный мотив «Проводов» сведён в первом мотиве бурятского напева к примечательному однотонному речитированию с синкопированным, как бы слегка сдвинутым ритмом. Благодаря этому рельефно проступает остаточный α-мелодический смысл квинтового скачка ко второму мотиву. Следующий затем слегка извилистый спуск, содержащий намёк на β-мелодическое снижение, приводит к типично γ-мелодическому чередованию находящихся в малотерцовом отношении звуков третьего и четвертого мотивов. Подготовленный таким образом бесполутоновый четырёхступенный комплекс утверждается затем в заключительной мелодической фразе, становящейся итогом интонационного поиска. И здесь же наконец совершенно отчётливо проступает мотивное сходство с заключительной фразой «Проводов». Таким образом, мотивное становление поисковой строфы бурятского напева одновременно и «пробегает» по основным этапам гипотетического становления устойчивой звуковысотности, и обнаруживает раннефольклорный интонационный «сюжет», лежащий в основе всех разноязычных вариантов интересующей нас песни.

Возвращаясь теперь к диатонической мелодике русской и якутской версий, мы без труда услышим в них отголоски ранних типов интонирования, обнаруживающих себя в качестве отдалённого и частично снятого генетического их прообраза. В частности, широкий и «неспровоцированный» октавно-секстовый (если учитывать оба голоса двухголосной вторы) скачок от первого ко второму мотиву «Проводов» может быть воспринят как песенный наследник характерных для плачей экстатически-горестных α-перепадов. Психологически такая образная ассоциация вполне оправдана намёком в тексте песни на оплакивание солдата при проводах (своеобразный сплав частушки с рекрутским голошением). Всё последующее мелодическое развитие — плавный поступенный спуск, заполняющий этот широкий мелодический скачок, — легко интерпретируется как отзвук β-интонационных ниспаданий, а каждый отдельно рассмотренный мотив песни — как диатонический вариант соответствующих узкообъёмных γ-образований.

Собственно говоря, и в мелодико-интонационном, и в ритмостиховом освоении иноязычных элементов прослеживается один и тот же адаптационный механизм. Поначалу чуждые, эти элементы более или менее естественно вписываются затем в национальный мелодический контекст, так или иначе совмещаясь с его традиционными компонентами.

Если сопоставить ещё раз якутский и бурятский напевы в их отношении с русским оригиналом, то нетрудно заметить, что они по-разному и в разных моментах отступают от последнего. Случайно ли якутский вариант, например, сохраняет в неизменности первый мотив оригинала, а бурятский — второй? Конечно же, нет. Это предопределено и ритмически, и звукорядно.

Семисложник первого мотива полностью соответствует метроритмическим нормам якутской мелодики (не случайно якутский вариант напева целиком переведён в этот традиционный для якутов стиховой размер), и не только ритмически, но и звуковысотно: малотерцовый трихорд начала песни звучит вполне по-якутски (пропорционально сокращающийся ряд: тон — полутон). Следующий затем скачок на квинту, как уже отмечалось, несколько нарушает якутские звукорядные нормы, и потому неизбежными становятся изменения в мелодическом строении второго мотива, ставшего в якутском варианте семисложным (вместо распетой в русском оригинале четырёхсложной ритмической группы).

Наоборот, для бурятской пентатоники неприемлемым является начальный мелодический ход «Проводов», содержащий полутоновый интервал. Отсюда и объяснение постоянных метаний голоса между однотонным началом и разного рода квинтовыми зачинами (ср. начала строк в примере 2). Зато большетерцовый второй мотив неплохо вписывается в пентатонную звукорядную структуру. Не случайно в нормативной второй строфе бурятской песни именно этот второй мотив полностью соответствует русскому прототипу, буквально сохраняя его четырёхсложную ритмическую формулу.

Руководствуясь логикой подобных рассуждений, трудно избежать нескольких недоумённых вопросов. Почему, например, бурятские певцы отказываются от выразительного октавного хода, составляющего специфику русского напева «Проводов»? Ведь октавный ход легко и непринуждённо вписывается в пентатонную шкалу. Почему они отказываются от вполне приемлемых для пентатоники кадансов в каждом из голосов русского оригинала? Или ещё: почему в якутском варианте слоговой распев появляется только один раз и совсем не там, где он сосредоточен в русской версии песни? При желании можно дать ответ на каждый из этих вопросов, и за каждым ответом будет просматриваться всё та же общая закономерность: объяснение всему следует искать прежде всего в художественной системе воспринимающей культуры.

Так, избегание широкого октавного звучания в бурятской версии напева, скорее всего, объясняется жанровыми условиями. Если бы речь шла о протяжной бурятской песне, октавные и сверхоктавные соотношения были бы как нельзя кстати. Однако в данном случае мы имеем дело с более скорой песней, отчасти даже танцевального склада, т. е. с жанром, для которого характерны относительно скромный звукорядный диапазон и в основном узкообъёмная мелодика.

Иначе объясняются перемены в заключительных оборотах песни. Именно ввиду своей яркой национальной характерности квартовое окончание русского напева не могло не трансформироваться в бурятской его версии. Кадансы являются своего рода средоточием национальной интонационной специфики, и для того чтобы бурятский напев состоялся как таковой, его необходимо было сопроводить своим, не менее характерным мелодическим оборотом. Отсюда — квинтовый бурятский каданс с утвердительным повторением заключительного тонического звука.

Остаётся ответить на вопрос о распеве в заключительном мотиве якутской версии песни. В исходной русской мелодии распев, и притом достаточно обширный (на целый такт), помещается на границе двух четырёхтактных фраз. Очевидно, его задача здесь — спаять эти фразы в единое, широкое мелодическое образование. В стиховой формуле якутского напева нет подобных удобно распеваемых четырёхсложных заключительных групп (они заменены, как уже было отмечено, сплошным семисложником). И здесь та же самая необходимость добиться цельности мелодической строфы вызывает появление распева в совсем другом месте — в предпоследнем такте (см. пример 1б). Благодаря этой, казалось бы, малосущественной детали (две дробные шестнадцатые вместо одной восьмой) скрепляется форма строфы, состоящей из четырёх ритмически сходных мотивов: происходит столь необходимая в таких случаях, пусть незначительная, но всё же «перемена в четвёртый раз».

Как это часто бывает, изменение в «букве» вызывается во всех только что названных обстоятельствах желанием остаться верным «духу» оригинала. Именно поэтому стремление сохранить жанр песни заставляет народных певцов поступиться отдельными интонационными ходами, не свойственными этому жанру в воспринимающей напев культуре. Поэтому подменяются ключевые в интонационном отношении кадансы — ибо песня должна стать в новой культуре столь же национально характерной, какой она была в своей исконной песенности и какой она привлекла внимание иноязычной культуры. Поэтому же трансформируется слоговая структура песни — чтобы песня стала столь же естественной для новой культуры, какой она была для прежней. И потому же исчезает или становится кочующим внутрислоговой распев — чтобы мелодическая строфа сохранила свою стройность и целостность в новых интонационных условиях). Во всех рассмотренных случаях (за исключением разве что переделки украинской мелодии в русскую песню «Как родная меня мать провожала») мы по существу имели дело с использованием отдельных элементов (мелодических оборотов, ритмических структур и т. д.) для создания фактически новой песни, обладающей совершенно иным словесным текстом и в значительной мере новым мелодическим обликом. Иной раз возникает даже сомнение, та ли это самая песня или перед нами два разных, хотя и глубоко родственных явления.

* * *

Но наряду с таким глубоким переинтонированием, народно-музыкальная практика знает и широко использует прямые заимствования — прямой перенос мелодии или текста песен из одной культуры в другую. Я имею в виду широко распространённую и давно узаконенную практику перетекстовок, в результате которых наиболее популярные фольклорные (и не только фольклорные) мелодии имеют широкое хождение в разнонациональной среде, соединяясь с различными по содержанию текстами.

Другой полюс этого же явления составляют кочующие песенные сюжеты, получающие у разных народов различное мелодическое воплощение. Обычно здесь действует закономерность, согласно которой, чем решительнее изменяется и обновляется одна из сторон песни, тем строже выдерживаются в неизменности другие её стороны. Сами приёмы перетекстовок и переинтонирования песен зиждятся на том, что хотя бы одна из сторон заимствуемого объекта должна легко опознаваться. Естественно, что для подобной транспортировки из культуры в культуру лучше всего подходят общеизвестные песенные образцы, легко вписывающиеся в различные песенные культуры, т. е. образцы мелодий и текстов, уже достаточно интернационализировавшиеся в своём предшествующем развитии. Особенно часто перетекстовкам оказались подвержены мелодии «пролетарской революционной песенности» (выражение А.Н. Сохора), по отношению к которой данный приём стал едва ли не самым распространённым.

Перетекстовки и создание новых мелодических версий общеизвестных песенных текстов в одинаковой степени характерны и для межнационального общения, и для развития песенного творчества в рамках отдельных национальных культур. Точно так же их можно наблюдать как в устном народном песнетворчестве, так и в деятельности профессиональных поэтов и музыкантов. Обнаруживающиеся при этом закономерности по существу оказываются одними и теми же. Проиллюстрирую это ещё несколькими разнонациональными примерами.

Частным случаем перетекстовки можно считать простой перевод текста песни на другой язык. Однако пунктуальное следование канонической мелодии оказывается при этом, как правило, нехарактерным. Неизбежные перемены в лексике и образном строе текста влекут за собой и определённые интонационные сдвиги. Оставаясь легко узнаваемой в своих общих очертаниях, мелодия песни приобретает вполне индивидуальные черты.

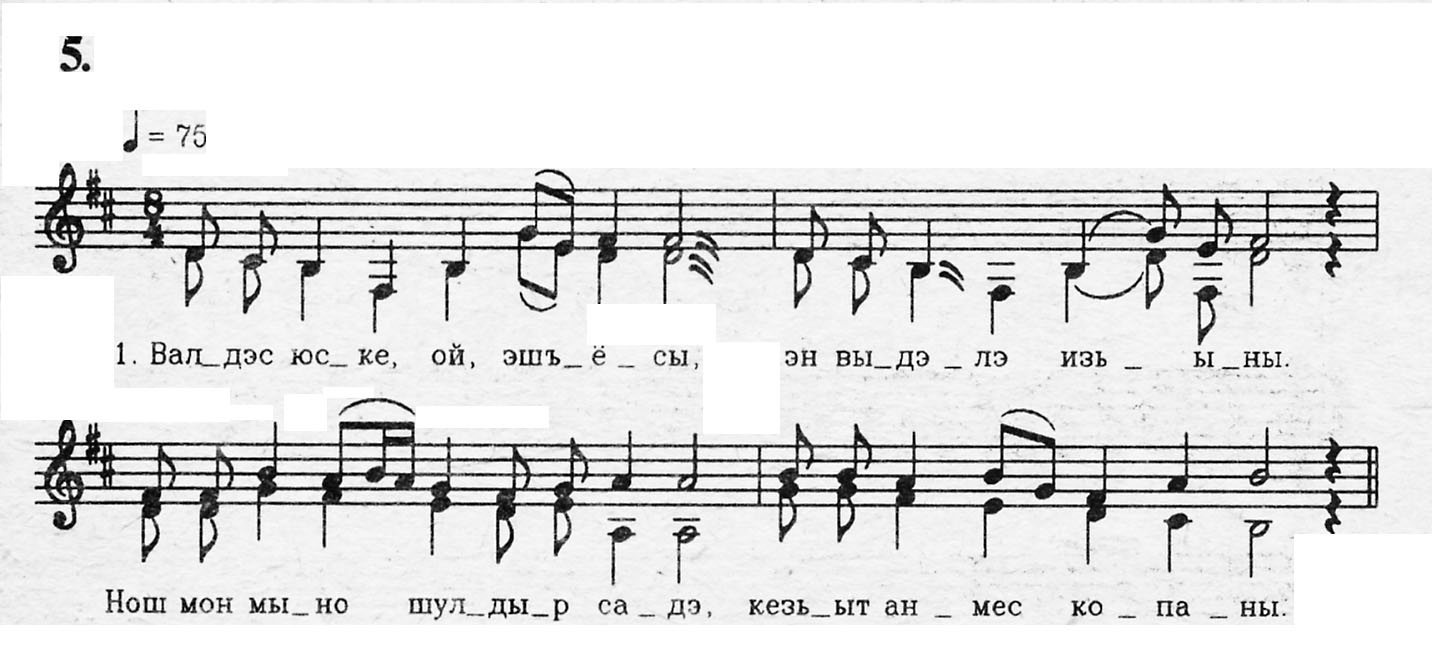

Так произошло с песней «Среди долины ровныя», имеющей, как показала Е.И. Канн-Новикова, весьма примечательную историю [7]. Проследим, каким изменениям подвергалась её мелодия, превратившись в не менее популярную песню «Трансваль, Трансваль, страна моя» [8, с. 19]:

Если можно сомневаться в совпадении зачинов двух этих песен, то идентификация хорового заключения не вызывает сомнений.

Но вот мы сталкиваемся среди прочих с одной из удмуртских версий песни. То, что перед нами весьма вольный перевод стихотворного текста, очевидно. Под сосной с двумя вершинами (ср. «под деревцем развесистым») сидит, кручинится старик. Вытирая слезы и глядя в «полуденный край», он вспоминает семь своих сыновей — «семь пар рабочих рук» (у старика-бура в оригинале было десять сыновей). Лишь один из них — младший — вернулся хромым с германской (!) войны и вновь ушел на войну. Завершается песня первоначальным её образом:

Волнуется, волнуется

Камы светлая вода.

Посреди Камы пароход идёт,

Красный флаг над ним развевается.

Наряду с выдерживанием основной сюжетной канвы, здесь налицо бесспорная актуализация содержания. Обратившись же к музыкальному тексту удмуртской песни, нельзя не заметить не менее показательные перемены:4

В одноголосном варианте песня утратила вместе с хоровым подхватом и чрезвычайно характерный модуляционный поворот, позволявший без труда опознать фольклорный прообраз русского варианта песни. Но вместе с тем в этом одноголосии словно бы синтезировались черты обеих русских песен: наряду с мелодическими оборотами «Среди долины ровныя» остаются вполне ощутимыми и отголоски песни «Трансваль, Трансваль, страна моя».

Как бы то ни было, ныне эта мелодия, представляющая собой вольный перевод текста и напева одной из самых популярных песен 1920-х годов, входит в число любимых многими удмуртскими песенницами. Во множестве сольных и хоровых обработок она же включается и в репертуар профессиональных и любительских музыкантов.

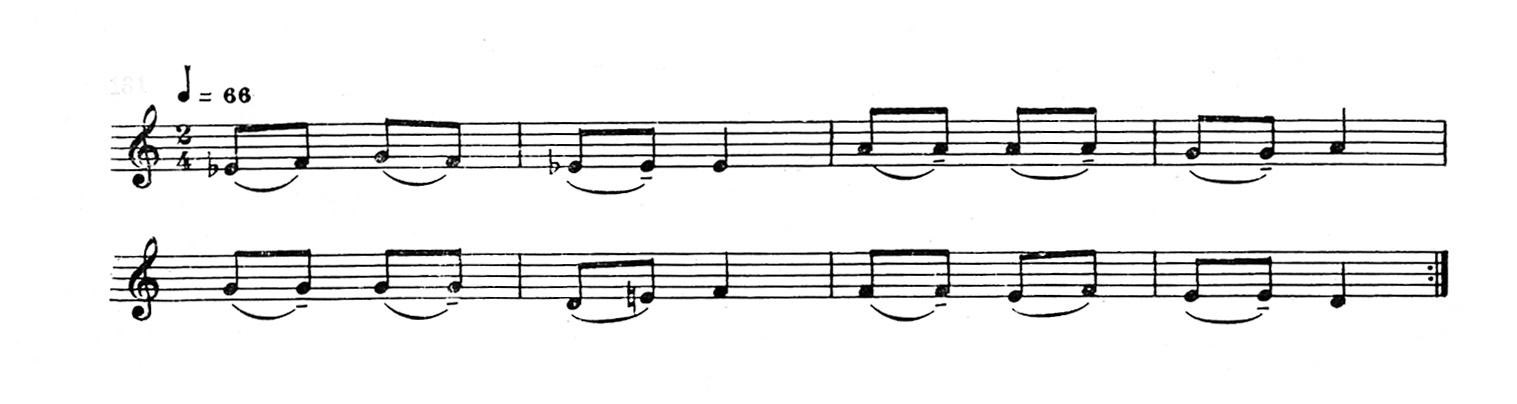

Давние исторические связи русской и удмуртской культур, тесное интонационное взаимодействие их песенных фондов позволяют удмуртам (как и коми-пермякам и ряду других народов) заимствовать русские, а также украинские фольклорные мелодии в их относительной неприкосновенности. Так, почти без изменений в напеве (за исключением весьма показательной кадансовой зоны) переведена на удмуртский язык очень популярная украинско-русская песня «Распрягайте, хлопцы, коней»:5

И действительно, народные музыканты имели достаточно оснований считать эту песню удмуртской. Не только потому, что она получила самое широкое хождение в их среде, но и потому, что весь мелодический облик песни, её стиль и конкретные интонации, включая особенности многоголосного распева, вполне соответствуют новому слою удмуртской фольклорной песенности. Слою, который органически сплавил традиционную музыкальную стилистику удмуртов с многообразными влияниями других народных музыкальных культур.

Естественно, что преобладающим влиянием, испытываемым удмуртской народной песенностью, как и песенностью многих других народов нашей страны, стало влияние русской песни. Даже и инонациональные песенные влияния зачастую достигают этих культур, будучи опосредованными русскоязычными переводами. В этой связи интересно привести ещё один пример — фольклоризировавшуюся у удмуртов мелодию городской грузинской песни «Сулико»:6

Как и в уже рассмотренных образцах, здесь обращает на себя внимание существенное отклонение от общеизвестного напева в одном из мелодических звеньев. И, как всегда, это отклонение оказывается связанным со специфическими особенностями национальной интонационной культуры. В отличие от русской и грузинской городской песенности, традиционное удмуртское мелодическое мышление не опирается на чётко сопоставляемые гармонические комплексы. Вот почему наибольшие трудности в удмуртском исполнении вызвала вторая фраза мелодии, основанная в оригинале на недвусмысленном гармоническом сопоставлении доминантовой и тонической функции. Вне этого гармонического оборота напев оказался трудновоспроизводимым. Вместе с тем, следует заметить, что хотя в удмуртской интерпретации песня более статична в гармоническом плане, именно это наделяет её особой выразительностью, вовсе не противоречащей образному строю текста.

* * *

Как бы точно не стремился народный исполнитель следовать выразительности заимствуемой песни, она всегда приобретает в его устах легко уловимый национальный оттенок. И это касается и текстовой, и мелодической её сторон. В случаях же более глубокого и органического вхождения инонационального песенного образа в традиционную мелодическую культуру можно наблюдать чрезвычайно широкий спектр трансформирующих приёмов, используемых народными музыкантами. Заключая ряд разноязыких примеров ассимиляции иноязычной песни полнокровно функционирующей песенной традицией и не выходя в то же время за пределы уже намеченного круга песен, мне хочется привести развёрнутый образец глубокого переинтонирования заимствуемого напева. Вот, например, как широко и свободно переосмысливается мелодия и поэтический образ той же грузинско-русской «Сулико» в интерпретации казахского народного певца, сопровождающего своё пение игрой на домбре:7

Насколько свободно и нестандартно строение этой, казахской по своей сути, мелодии, видно хотя бы по одному её припеву. Благодаря искусно вклинивающейся в третью строку внутренней рифме и непринужденно изящному переносу цезур обычное четырёхстрочное мелодическое построение превращается в стройное и необычное завершение мелодической тирады, объединяющей в единое целое две стихотворные строфы. Запев тоже не стандартен, хотя и опирается на традиционный для казахской песенной поэзии одиннадцатисложник. В трёх первых его строках начальная трёхсложная группа обособляется, и последний её слог длительно протягивается — в результате возникают столь свойственные казахскому протяжному мелосу длительные выдержанные звуки. Четвёртая строка лишена этого длительного распева, и благодаря этой выразительной «перемене в четвёртый раз» строфа, с одной стороны, замыкается, а с другой, начинает требовать продолжения, уравновешивающего общий ритм песни.

Столь же естественно проистекает и форма развивающегося и одновременно подытоживающего куплет припева. Сначала без перерывов следуют две с половиной его строки (из четырёх обычных восьмисложных строк), третья строка разрывается посередине (с помощью отмеченной уже внутренней рифмы), а затем следует нечто неожиданное и в то же время логически вполне правомерное — последняя полуторастрочная мелодическая фраза представляет собой свободную интонационную и ритмическую инверсию начальных строк песни. Чёткий и выразительный восьмисложник переходит в трехсложную интонационную группу с длительной предкаданционной ферматой на третьем слоге, которая разрешается мелодическим оборотом, отчётливо перекликающимся с началом песни. И эта интонационная перекличка, поддержанная ритмической инверсией строки, прочно замыкает двухчастную запевно-припевную форму.

Как свободно, как вольно поднимается над заимствуемой мелодией казахский певец! Оттолкнувшись от самого общего впечатления и от нескольких ключевых интонаций, он создаёт по существу новый, совершенный и законченный песенный образец, прочно опираясь на выработанные веками традиции акынской песенной культуры.

Песня покоряет нас, интригуя сопряжением «далековатых» мелодических идей и в то же время ненавязчиво и деликатно подчёркнутым их родством. Частые и полновесные остановки на широко протянутых долгих звуках, их чередование с активным и напористым ритмическим движением, поддержанным гулким пульсирующим ритмом домбры, — всё это почти до неузнаваемости преображает исходный образ, и в результате два песенных организма, обладая каждый своей неповторимой индивидуальностью, становятся в чём-то неуловимом похожи друг на друга.

Просторная и вольная мелодия, наполненная широким степным дыханием, словно парит над упругим, исполненным внутренней силы бряцающим ритмом домбры. И вдруг начинаешь понимать, что и подчёркнуто напевной грузинской «Сулико» с её широкой лирической кантиленой этот пульсирующий ритм вовсе не чужд. Ведь и в породившей эту мелодию Западной Грузии она могла звучать с бряцающим аккомпанементом чонгури. Словом, оснований для внутренней духовной близости этих песен немало, особенно, если учесть интонационное «посредничество» русской песенной культуры, интерес к которой издавна и в одинаковой мере свойствен и грузинской городской, и степной казахской музыке.

Поучительным может стать и рассмотрение текста казахской песни. Как непринуждённо отталкивается певец от самых общих контуров и нескольких рельефных интонационных зёрен полюбившейся иноязычной песни, так и в тексте её он чувствует себя совершенно свободным от конкретных деталей содержания. Строго говоря, он творит совершенно новую песню, оставаясь верным настроению заимствуемого образа, глубине и искренности лирического чувства:

1. В детстве я проводил дни на Лебедином озере,

Пролетают лебеди со своими песнями.

Нетронутая степь лежит, как полдень.

Ровесница, в наши края прилетели лебеди.

Гуси-лебеди кричат,

Слушает камыш песню лебединую.

Вот оно что:

К нам на озеро лебеди прилетели...

3. Радуюсь, есть у меня счастье, словно лебедь.

Но не смог поймать красивую птицу.

Эй, дорогая, приблизься, поговорим,

На волне твоё лицо, как луна.

Гуси-лебеди кричат,

Слушает камыш песню лебединую.

Вот оно что:

К нам на озеро лебеди прилетели...

Можно предположить, что, создавая свою версию полюбившейся песни, казахский народный музыкант сохранил лишь общее впечатление о структуре песенного её стиха и его фонетическом воплощении. Выскажу догадку по поводу рождения ключевого словесного образа этой казахской песни (хотя и не смогу эту догадку в достаточной степени аргументировать). Поэтично-ласковое, но незнакомое слово «Сулико», неоднократно звучащее в не вполне понятном для певца русском или грузинском тексте, могло непроизвольно трансформироваться в его сознании. Достаточно было произойти свободной инверсии, и неопределённое су-ли-ко могло прозвучать для него с детства знакомым ақ-қу (белый гусь, лебедь). А вслед за этим (по ассоциации смежности) непроизвольно, сами собой рождаются созвучные образы Лебединого озера (Аққу көл) и вся связанная с этим традиционная образная сфера. Всё это вместе способно породить в душе поэта-певца воспоминания юности, память о встречах с любимой, целый мир дорогих и близких образов. И в результате родилась новая, но в глубине своей вечная, питаемая неиссякаемыми соками родной земли и культуры песня, которая естественно включилась в лирическую перекличку культур и как инонациональное эхо откликнулась на прилетевшую издалека песню, не уступая ей в красоте и звучности...

Оба переинтонирования «Сулико» — показательны. Каждое по-своему, они отражают разноплановые соотношения соответствующих песенных культур, соприкасающихся в данном случае скорее всего через посредство постоянно звучавшей по радио русскоязычной версии. За связью разнонациональных вариантов этой (как и предшествующих) песни проступают почти слившиеся, веками соприкасающиеся русско-удмуртские песенные традиции и взаимная симпатия достаточно далёких в своих корнях, но издавна с сочувственным интересом наблюдавших друг за другом новолирической русской, городской грузинской и степной казахской песенностей.

Точно так же могут с интересом вслушиваться друг в друга и более далекие песенные культуры, поражая порой неожиданным совпадением конкретных песенных образов. Вспоминается, как во время монгольской экспедиции 1976 года все мы, её участники, были удивлены сходством одной из протяжных монгольских песен с не имеющей с ней, казалось бы, никаких связей русской песней «Уж ты сад, ты мой сад». Конечно, чаще всего такие совпадения объясняются случайным стечением мелодических обстоятельств, но то, что они оказываются возможными, само по себе показательно, поскольку свидетельствуют о порой удивительно близких конвергентных схождениях вполне обособленных песенных культур, развивающихся на совершенно разнящихся интонационных почвах. Но это другой поворот темы, и об этом речь должна идти отдельно. Отмечу лишь, что подобные схождения свидетельствуют о плодотворности мелодических связей не только в корнях, у истоков песенных культур, но и в их широко раскинувшихся «кронах», у вершин национального музыкального творчества.8

Литература

1. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М., 1986.

2. Рубец А.М. 216 народных украинских песен. М., 1872.

3. Красноармейский песенник: Сборник 34 песен для хора / Сост. Л. Шульгин. М.; Пг., 1923.

4. Корнилов Ф.Г. Якутские народные песни. М., 1936.

5. Сергеев Е. Участие и восприятие // Вопросы литературы. 1983, № 4.

6. Дугаров Д. Буряты поют о Ленине. М., 1974.

7. Канн-Новикова Е.И. Рассказы о песнях: Среди долины ровныя... М., 1963.

8. Русские народные песни: Сборник 2-го Политуправления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. М.; Л., 1936.

Примечания

1 Русский вариант песни приводится по одной из первых её публикаций [3], якутский — по сборнику Ф.Г. Корнилова [4].

2 О том, что вновь появившиеся возможности отнюдь не сразу утверждаются во всеобщем сознании, свидетельствует инструментальный (скрипичный) вариант этой мелодии, записанный мною в 1958 году в Амгинском районе [1, с. 150].

3 В этой концептуально насыщенной статье приводятся и другие выразительные примеры фольклорной «редакции» авторских стихов, становящихся народной песней. Как правило, песней становится вариант, освобождённый от всего лишнего: ненужных повторов, украшающих деталей и порой, как видим, даже рифм. Остаётся ёмкий и выразительный образ, максимально приближённый в своём звучании к лексическому и ритмическому строю фольклорно-песенных образцов. Е.Сергеев показывает это на примере переделки стихотворения А.Аммосова «Элегия», ставшего общераспространённой песней «Хас-Булат удалой».

4 Как и ряд последующих, данный образец сообщён мне М.Г. Хрущёвой, которой я приношу свою благодарность. Данная версия записана ею в 1967 году в деревне Малая Пурга Малопургинского района Удмуртии (нотации М.Г. Хрущёвой, перевод текста П.К. Поздеева).

5 В качестве «удмуртской народной песни» (по утверждению исполнителей) она записана М.Г. Хрущёвой в деревне Баграж Бигра Малопургинского района в 1967 году.

6 Песня записана М.Г. Хрущёвой в деревне Шидьян Шарканского района Удмуртии в 1968 году от Э.Е. Шахтарёвой (1929 г.р.).

7 Песня записана К.Гузенко от казахского певца в Астраханской области (нотация М.Б. Чернышёвой).

8 Ещё при существовании Всесоюзной комиссии по народному музыкальному творчеству при Союзе советских композиторов, мы с Нателой Сванидзе (1926-2017) задумали предпринять фольклорную экспедицию в Пиренеи для прояснения баскско-грузинских музыкальных связей, коренящихся в уходящих далеко вглубь веков контактах двух Иберий. Сравнительно же недавно известный грузинский этномузыковед Иосиф Жордания, работающий сейчас в Мельбурне, познакомившись с данной статьёй, прислал мне звукозапись, названную им «Сулико басков». Об основательности его дружеского жеста трудно судить, но нельзя и не задуматься по данному поводу (дополнение 2020 года).

≈ Главная Об авторе и трудах Книги Статьи и доклады ≈

≈ Воспоминания Экспедиции Документы Письма ≈

≈ Фотогалерея Аудио Видео Мои гости ≈

≈ Творческие связи ≈